親権者の決め方、親権獲得のためのポイント

離婚

目次

- 1.親権とは

- 1-1.財産管理権

- 1-2.身上監護権

- 1-3.親権と監護権を分ける

- 1-4.共同親権

- 2.親権者決定のための5原則

- 2-1.乳幼児の母性優先

- 2-2.兄弟姉妹の不分離

- 2-3.子供の意思の尊重

- 2-4.監護の実績と継続維持

- 2-5.親子交流(面会交流)への寛容性

- 3.親権者となるためのポイント

- 3-1.父親が親権者となるためのポイント

- 3-1-1.母親による虐待・ネグレクト

- 3-1-2.母親の精神疾患

- 3-1-3.現に父親と同居(監護実績)

- 3-1-4.子供の希望

- 3-2.母親が親権者となるためのポイント

- 3-2-1.親権者は母親が9割

- 4.親権者決定のための方法

- 4-1.話し合い

- 4-2.調停・審判

- 4-3.裁判

- 5.離婚後の親権者変更方法

- 6.親権でトラブルになるケース

- 6-1.養育費

- 6-2.配偶者の不貞行為

- 6-3.面会交流

- 6-4.子供の連れ去り

- 6-5.婚姻費用

- 6-6.子供の姓

- 7.まとめ

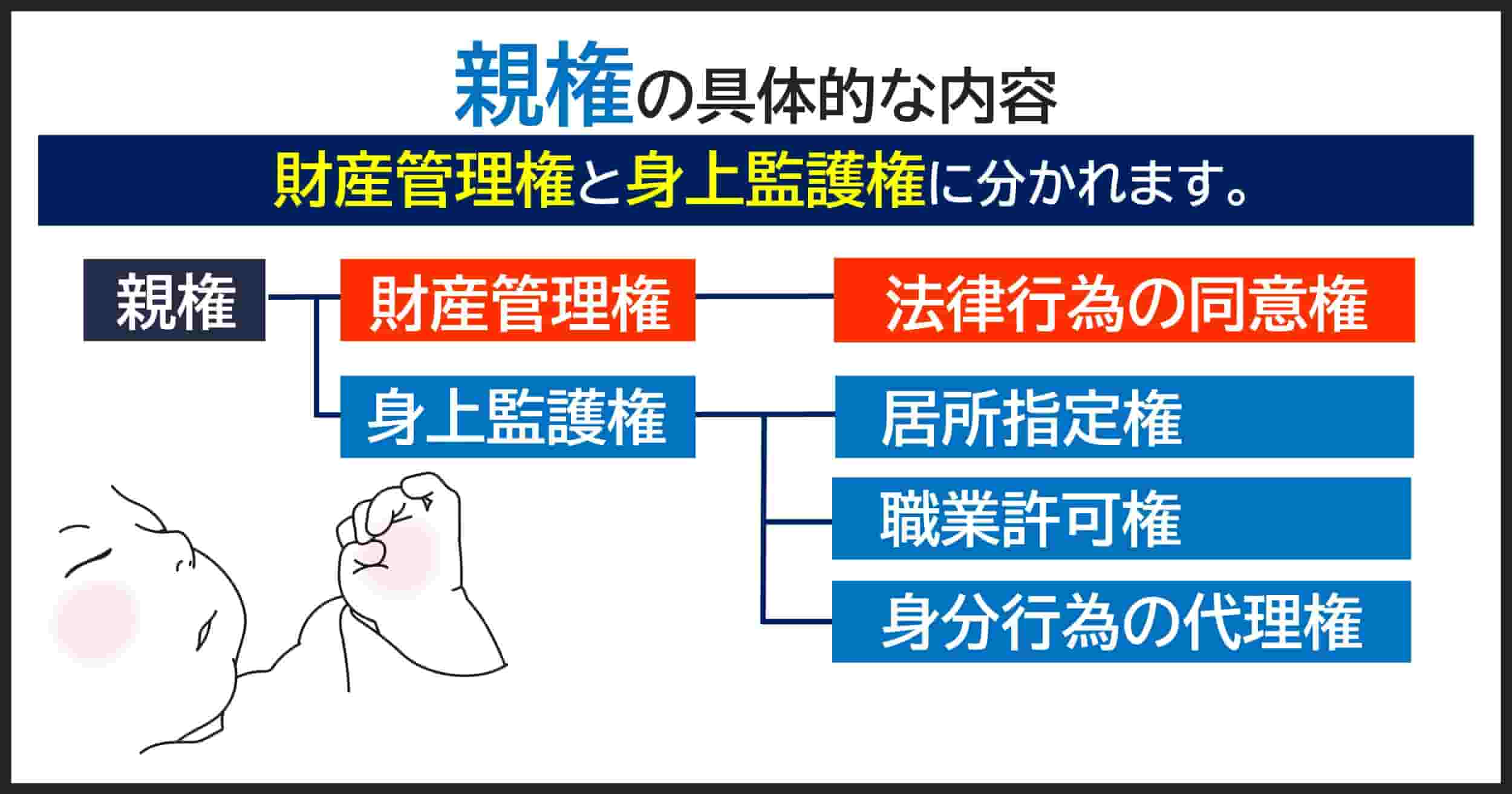

1.親権とは

親権は、18歳未満の未成年の子供の身の回りの世話、教育、財産管理をおこなうための親の権利や義務です。

参照 民法819条( 離婚又は認知の場合の親権者 )

1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める

法律上、離婚時に親権者を決めなければなりません。

婚姻中は父母が共同親権者となり、離婚後は一方の親が親権者となります。

親権の具体的な内容は「財産管理権」「身上監護権」です。

1-1. 身上監護権

身上監護権(しんじょうかんご)は、子供と一緒に生活をして、子供の監督・保護・教育といった身の回りの世話をする権利です。

具体的に、身上監護権は次の3つがあります。

| 身上監護権の種類 | |

|---|---|

|

身分行為の代理権 (民法第787条、第791条3項、第797条、811条2項) |

子供が身分法上の行為(子の氏の変更、子の認知、養子の縁組・離縁の代諾など)をおこなうにあたっての同意権、代理権。 |

|

居所指定権 (民法822条) |

子に対する監護・教育の責務を果たすために一定の場所を居所(一定期間継続して居住する場所)として定める権利。 |

|

職業許可権 (民法823条) |

子供が仕事をすることの許可、許可する際の制限、許可を取り消す権利です。 |

1-2.財産管理権

子の財産管理権については下記の3つです。

| 財産管理権の種類 | |

|---|---|

| 1. 子ども名義の財産を管理する権利 |

親権者は、未成年の子どもの財産を管理する権利と義務です。 – 根拠条文:民法第824条 – 内容: 親権者は、子どもの財産の保存、利用、処分を行う権限です。 この権限には、子どもの日常的な収支の管理や、子どもが相続した財産の管理なども含まれます。 ただし、この権限は子どもの利益のために行使されなければなりません。 |

| 2. 子どもの法律行為に対する同意権 | 親権者は、未成年の子どもが行う法律行為に対して同意する権利です。 – 根拠条文:民法第5条第1項 – 内容:未成年者が法律行為をする場合には、原則として親権者の同意が必要です。 この同意がない場合、その法律行為は親権者として取り消すことができます。 ただし、日用品の購入など、一定の行為については親権者の同意は不要です(民法第5条第3項)。 |

| 3. 子どもの財産に関する法律行為についての代理権 |

親権者は、子どもの財産に関する法律行為について、子どもを代理する権限です。 – 根拠条文:民法第824条 – 内容:親権者は、子どもの財産に関する契約の締結や、訴訟行為などを子どもに代わって行うことができます。 この代理権は、子どもの利益を守るために認められているものです。 ただし、親権者と子どもの利益が相反する場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の選任手続きをとることが必要となります(民法第826条)。 |

1-3.親権者と監護権者を分ける

多くの場合、親権の内容である身上監護権、財産管理権は1人の親が持つことになります。

しかし、親権獲得でトラブルとなっている場合に、例えば親権者を父、監護権者を母として別々に定めることがあります。

監護権を獲得した親は事実上「子供と一緒に暮らす」ことができ、他方の親も完全な子供とのつながりを絶たれるわけではないため、双方にとっての落としどころとして、親権と監護権を分けて持つということが稀にあります。

父母の双方が親権者となることを強く希望する場合の妥協案として親権と監護権を分けることを検討されることはありますが、安易に分属させることは避けるべきです。

父母が協力できる関係にない場合は子の監護養育をめぐって争いが生じる可能性が高く、監護者のほうが子の気持ちや意見をくみ取りやすいので子の意思に沿った代理権の行為も期待できます。

親権と監護権を分けるのが適しているのは、父母の一方が身上監護者して適当でも、子の財産管理については不適当な場合などです。

なお、離婚届には親権者の記載欄があるのみで、監護権者の記載欄はありません。

親権者、監護権者を決めた場合、口約束で済ませず、離婚協議書といった書面に残しておきましょう。

1-4.共同親権

共同親権について令和6年に民法が改正・公布されました(民法819条)。

ただ、施行日は公布の日から2年以内となっており、当コラム公開時点で未施行です。

令和8年5月までに施行されることになっており、現在は離婚後に父母が共同して親権を行使することはできません。

施行後は、共同親権とすることも単独親権とすることも可能になります。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、子どもの利益の観点から、共同親権とするか単独親権とするかを決めます。

ただし、虐待のおそれがあるときなどは、家庭裁判所は必ず単独親権としなければならないとされています。

2.親権者決定のための5原則

親権者決定の大前提であり、最優先される判断基準は「子どもの福祉(利益)」です。

子どもの福祉とは、健全な成長にとっての利益です。

参照 民法第820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

※ 平成23年民法改正により「子の利益のために」の部分が追記され、児童虐待防止、子供の監護教育を明確化しました。

家庭裁判所の手続で親権者を決定するときには、具体的な事情や次の5つの原則を重視し判断します。

2-1.乳幼児の母性優先

出産からの生物学的なつながり、育児の面で女性、母親と暮らした方が、子供の福祉にとって良いとされる考え方です。

子どもが0歳~5歳程度の乳幼児の場合、特に重視される原則です。

しかし、家庭における父母の役割が多様化した現代においては、生物学的な「母親」でなく、母性的な役割を担う存在を重視すべきとする「母性優先」もしくは「主たる監護者優先」という、性別を問わず、主たる監護者による監護継続の必要性を重視する考え方が主流とされています。

ただ、子が乳幼児である場合、子の監護の中心的存在が母であることが多いため、母が親権者として指定されることが多いという現実があります。

この原則は「母性的な繋がり」に着目しているものであり、母親だから優先されるというわけではありません。

個別の具体的な事情を踏まえて、子供の福祉にとって一番良い親権者を決めることに変わりはありません。

2-2.兄弟姉妹の不分離

子に兄弟姉妹がいる場合、同じ親のもとで一緒に暮らす方が望ましいとする原則です。

精神的な繋がりが大きく強いため、子供の健全な成長にとって利益となると考えられています。

ただし、兄弟姉妹をあえて分離することが、子それぞれの最善の利益に繋がるといえることもあるので、兄弟姉妹不分離の原則は、あくまで子の利益を判断するうえでの補強的なものとなります。

2-3.子供の意思の尊重

法律上、裁判所は離婚にあたり親権者の指定に際して15歳以上の子供の意見を聞かなければならないとしています(人事訴訟法32条4号(附帯処分についての裁判等)、家事事件手続法152条2項及び同法169条2項(陳述の聴取))。

子供の年齢がある程度に達していれば、親権者決定の場面でその意見が尊重される傾向にあります。

実際には、自分自身のことを判断し、考えや意見が伝えられる10歳前後から意思を確認されることがあります。

子供の意思の確認は、家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)の中で、① 子供の意向、② 子供の生活状況(監護状況、居住環境)などについて、家庭訪問による個別面談や学校・幼稚園での聞き取りなどの方法でおこなわれることがあります。

2-4.監護の実績と継続維持

これまで主に養育をしてきた親が、継続的に監護することが望ましい、とする原則です。

長期にわたって監護の実績がある親との関係を切り離すことは、子の不安を招くおそれがあります。

また、友人や学校関係などの社会的つながり、子供が新しい環境に適応できるかといった問題もあります。そのため、一般的には監護実績のある親を優先し、子供の養育環境をできる限り変更・変化させない方が良いと考えられています。

現に、実際に子供と一緒に暮らして監護をおこなっているという事実を作るために、子どもを連れての離婚前の別居や、学校の下校時に待ち伏せて子供を連れ去るなどトラブルに発展する一因ともなっています。

親権獲得のために調停や裁判において、従前の監護実績以外に① 今後の監護体制(勤務中の親に代わり家族・親族による手伝いや面倒を見てもらえること、保育園・幼稚園などへの入園の見込み等)、② 幼少期にある子供との時間を十分に確保できること(職場との勤務に関する理解や調整)、③ 心身ともに健康であり問題なく監護をおこなえること、④ 経済的に安定していること(子供の養育に必要な教育費、生活費などを負担できること)などをアピールすることがあります。

2-5.親子交流(面会交流)への寛容性

親子交流は、子供と離れて暮らす親と定期的 、継続的な交流を言います。

親子交流は、離婚前に別居中で離れて暮らす子供に対しても請求が認められます。

子供にとって親の愛情を感じる機会であり、子供の健全な成長のために必要であると考えられています。

そのため、親権獲得を考えている親にあっては、他方の親をどれほど信頼して寛容となれるか、調停や裁判の中で面会交流を積極的に認め受け入れられるかといった姿勢は「子どものことを優先して考えている」とプラス評価されるポイントになります。

面会交流は子供にとっての権利であり、養育費や慰謝料の支払いと引き換えにして実施されるものであってはいけません。

面会交流の方法は直接子供と会う方法以外に、電話、ビデオ通話、メールなどによる面会交流方法もあります。

Q44.面会交流について取り決めた内容をお選びください。(複数回答可)

1.68.3% 直接会って交流

2.27.3% 写真や子どもに関する情報の提供

3.25.4% メールやSNS等でのやり取り

4.20.6% 電話やビデオ通話等でのやりとり

5.17.6% 宿泊付きで交流

夫婦間の感情の対立が激しい場合でも、子供が面会交流を希望する時には、一切を拒否するのではなく実施できる方法を模索してみましょう。

なお、離婚時に一緒に暮らす親の顔色を見て、他方の「父(母)と会いたい」と本音を言い出せなかったケースもあります。

親同士の争いの中で、子供の意見や思いをくみ取るよう心掛けてみてください。

3.親権者となるためのポイント

話し合いで親権者が決まらない場合、調停や裁判で判断してもらうことになります。

その際、先ほど解説した5原則の根底にある、①子供との関係性(従前の育児への関与度合いや精神的な結びつきの強さ)、② 子供の年齢や意見、③ 離婚後の養育環境(監護補助者や経済状況、監護する親の心身状況)などを踏まえて、子供にとって最適な親権者を判断されます。

父母のいずれを親権者に定めるかは、子の利益及び福祉を基準に判断されます。

① 父母の事情

監護の意欲と能力/健康状態/経済状態/居住・教育環境/従前の監護状況/子に対する愛情の程度/実家の資産/親族・友人等の援助の可能性 など

② 子の事情

年齢/性別/兄弟姉妹関係/心身の発育状況/従来の環境への適応状況/環境の変化への適応性/子の意向 など

なお、無職の専業主婦(主夫)で、経済力に不安がある場合でも、相手配偶者からの養育費の支払や母子家庭(父子家庭)が受けられる助成制度、扶助制度を利用することもできるため、経済状況の点について不安になりすぎる必要はありません。

3-1.父親が親権者となるためのポイント

実際、父親は親権獲得が難しいです。

当事務所でも父親側の代理人として親権を獲得できた事例は 複数ありますが、多くはありません。

母性優先の原則や、普段から一緒に過ごす時間の多い子供にとって精神的な繋がりは大きく、親権希望の意思確認において影響が大きいと考えられます。

子供が母親と一緒に暮らすことを望んでいる場合は、親権の獲得は困難です。

ただ、子供が父親と暮らすことを望んでいて、調停手続や裁判の中で父親が親権獲得を目指す場合、「母親と同じように愛情をもって育てられる」ことをしっかりと主張していくことが重要になります。

具体的な親権者の判断要素は、父親として① 養育環境を十分に確保できること(養育への協力者や、仕事だけでなく親子で過ごす時間の確保)、② 子供と一緒に過ごす時間を確保できること(自身も養育に積極的に関わることが可能であること)、③ 子供の利益のために母親との面会交流に協力的であること、④ 母親において子育てに難があることなど、子供との関係性も良好で「母親と同じように愛情をもって育てられること」について根拠をもって説明していきます。

3-1-1.母親による虐待・ネグレクト

母親が子供へ虐待、育児放棄をしている場合は、母親による監護が難しいと判断されることがあります。

虐待は物理的な暴力だけでなく、存在を無視するなど精神的な虐待も含みます。

育児放棄の例として、幼い子供を置き去りにして不倫相手と遊びに出かける、食事を与えず不衛生な環境に置く、診療・治療を受けさせないなどです。

もちろん、父親による虐待・ネグレクトがある場合には父親にとって親権獲得に不利な事情となります。

3-1-2.母親の精神疾患

母親が重度の精神疾患、病気による健康状態に不安があるなど通常期待される監護をおこなうことが難しい場合、父親が親権者となれる可能性があります。

3-1-3.現に父親と同居(監護実績)

従前、父親が継続して安定的に養育をおこなってきた実績がある場合、子供の生活環境を変えることが望ましくないと判断され、親権を獲得できる可能性があります。

3-1-4.子供の希望

15歳以上の未成年の子供には、離婚に際して親権者の希望を聞くこととなっています。

子供自身が強く父親との暮らしを希望している場合、その意見や気持ちは尊重されます。

養育環境が整っている等その他の事情を考慮したうえで問題がなければ、親権を獲得できる可能性が高いと言えます。

3-2.母親が親権者となるためのポイント

母親が親権者となるためのポイントについて解説します。

3-2-1.親権者は母親が9割

裁判所の司法統計では、令和2年~令和4年母親が親権者となる割合は約9割です。

参照 親権者が母となる割合

子供の年齢が低い、特に乳幼児の場合には母性優先の原則から母親が有利です。

母親に不利な状況があるとすれば、次のような事情や監護能力に問題がある場合です。

- 子供へのネグレクト(育児放棄)

- 子供への虐待(身体的虐待、精神的虐待)

- 精神疾患

- 子供が父親との生活を希望

- 従前から父親が監護してきた実績がある

4.親権者決定のための方法

離婚で親権者を決定する方法は次の通りです。

4-1.話し合い

協議離婚による離婚届出を提出する際、親権者欄の記入がなければ役所は受理しません。

そのため離婚時には子供の権利について決めておくことが大切です。

参照 離婚時に決めるべき子供の権利

- 親権

- 養育費の支払い

(支払い期間、支払方法、支払先口座、金額など)

参照記事

- 面会交流の実施

(実施の有無、実施方法、実施当日の引渡し、実施の際の費用負担など)

話し合いで親権などについて合意できた場合、口約束で済ませず書面にしておきましょう。

離婚協議書を公正証書で作成しておくと、法的に有効で金銭不払い時に裁判を経ずに強制執行ができ強制的に支払いを回収できるため安心です。

4-2.離婚調停・離婚審判(調停に代わる審判)

話し合いで親権者が定まらない場合、家庭裁判所の離婚調停にて話し合いをおこないます。

男女各1名の調停委員、裁判官で構成される調停委員会が当事者の話し合いをサポートします。

手続きの中で家庭裁判所調査官 が、子供の監護状況・生活状況、夫婦の監護体制や経済状況・心身の状況、子供の意向について、個別面談や家庭訪問を通して家庭環境を調査します。

調査の対象は、当事者夫婦、未成年の子供、学校(保育園、幼稚園、小学校)などの関係機関であり、調査結果は調査報告書として家庭裁判所へ提出されます。

この調査書は裁判所に申請することで謄写(コピー)を取得することができるため、出来るだけ手に入れた上で目を通しておくようにします。

離婚調停を有利に進めるには、調停委員に対して先ほど解説した原則に沿って、監護の実績、子供と過ごす時間や監護体制の確保、子供の意向などをしっかりと証拠を交えて説明し、自分自身が親権者に相応しいことをしていくことが大切です。

調停が成立した場合、合意内容が記載された調停調書が作成されます。

調停調書は、裁判の判決と同じく当事者双方を拘束するものです。

調停成立の日から10日以内に、夫婦の本籍地または届出をする人の住所地にある市区町村役所に、調停調書謄本を添付して離婚届を提出します。

なお、調停離婚が成立した日は調停成立日です。

反対に、調停による解決が困難な場合には、離婚審判に移行することがあります。

それまでの話し合いの内容をもとに、裁判所が「審判」という形で判断するものです(調停に代わる審判)。

離婚調停と審判の違いは、当事者の話合いによる合意を目指す調停に対して、裁判所が判断を下す点にあります。

審判内容に不服があれば、2週間以内に異議を申し立てることができます。

異議により審判の効果が失われるため、実際には審判離婚が成立する件数自体は非常に少ないです。

4-3.離婚裁判(離婚訴訟)

離婚裁判は、調停と異なり、お互いの主張や裏付けを証明する資料の提出などをおこないます。

裁判所の判断である判決を求めることを基本としていますが、訴訟手続きの中で裁判官から和解を勧められることがあります。

離婚裁判は、平均審理期間は1年を超えるため、時間・手続負担の軽減や、完全勝訴がない代わりに敗訴のリスクを回避できるため、和解に応じるメリットはあります。

令和4年の統計では32%が和解で終結しています。

参照記事

和解勧告に応じない場合、最終的に裁判所が判決を下します。

判決内容に不服がある場合、判決正本を受領した翌日から数えて2週間以内に控訴することができます。

控訴をしない場合、期間経過により判決は確定します。

この判決確定日が裁判離婚の成立日となります。

5.離婚後の親権者変更方法

離婚後に親権者を変更することもできますが、そのためには親権者変更調停または審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

当事者である父母の話し合いによる合意だけでは親権者の変更はできません。

これは、父母の協議による変更を認めてしまうと、親権者の変更を父母の思うままに許すことで子の利益に反することがあるためです。

親権者変更は、調停と審判いずれの手続きからも始めることができます。

親権者変更調停による場合、親権者変更を希望するにいたった事情や経緯、現親権者の意向 、これまでの養育状況、父母双方の経済状況など について、提出資料を踏まえて話し合いが進みます。

調停不成立の場合には審判へ自動的に移行します。

親権者変更に関する条文が追加されました。令和8年5月までに施行されます。

改正後の条文では、離婚協議で不適正な合意がされたケースにも対応するため、協議の経過を考慮することを明確化されました。

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)※ 略

8 第6項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。

この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争処理手続の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

親権者変更の審判は、訴訟に近い手続きです。

親権者変更について、家庭裁判所調査官による調査報告書や一切の事情を考慮して裁判官が最終的な判断を下します。

なお、例外として認知した父親を親権者に指定 する場合や、離婚後に出産した子供の親権者に父を指定する場合 は、家庭裁判所の関与なく、父母の合意にて市区町村役所への届け出は可能です。

6.親権でトラブルになるケース

親権を巡ってトラブルになるケースは以下の通りです。

6-1.養育費

養育費は、離れて暮らす親に対して請求が可能です。

親権を獲得できなかった親が養育費を支払わない場合、調停や審判 などにより支払いを求めることができます。

養育費は家庭裁判所の「養育費算定表」を使って、父母双方の収入を考慮して相場となる金額を算定し、個別の事情を踏まえて具体的な金額を決定します 。

なお、令和6年の民法改正により、養育費の確保に向けた見直しがおこなわれました(令和8年5月までに施行されます)。

具体的には、養育費が支払われないときは裁判などせずに財産を差し押さえること(養育費債権に優先権(先取特権)を付与)や、離婚協議による取決めがない場合でも養育費を請求できる(法定養育費制度)ようになります。

民法306条(一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

1 共益の費用

2 雇用関係

3 子の監護の費用

4 葬式の費用

5 日用品の供給

第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)

1 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。

1 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日

2 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日

3 子が成年に達した日

2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

3 家庭裁判所は、第766条第2項又は第3項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第1項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる

参考記事

- 離婚による子供の養育費の相場

未成熟子のいる場合の離婚で養育費を決める際の基礎知識、養育費の相場、決め方などについて紹介しています。

6-2.配偶者の不貞行為

不倫・浮気をした有責配偶者も親権者となることができます。

離婚原因となりうる不貞行為の事実は、親権者決定の判断に大きな影響を与えません。

不貞配偶者が親権者となる場合、心穏やかではないでしょう。

ただ、養育費は、子供のための権利であり、健全に成長していくために必要なものです。

不貞行為は夫婦間の問題であり、親の適格性の問題とは無関係です。

そのため、不貞配偶者であっても養育費の請求は可能です。

6-3.面会交流

離婚後の養育費が不払いの原因の一つに、離婚時に取り決めた面会交流が実施されなくなったことが挙げられそうです。

参照 養育費の不払いの原因

Q52.養育費の取り決めがあったのに養育費の支払いが途絶えた理由は何だと思われますか。(複数回答可)

1.38.0% 支払いたくなかったから

2.35.2% 支払うお金がなかったから

3.14.1% 子どもとの面会交流が実施されなかったから

4.11.3% 養育費が子どものために使われるか信じられなかったから

親権を獲得できたことをいいことに離婚時の約束を守らないでいると、本来守りたいはずの子供の権利を脅かすことになりかねません。

子供への虐待や連れ去りなどのリスクがない限り、子供にとっての権利は守られるべきでしょう。

6-4.子供の連れ去り

離婚前後を問わず、正当な理由なく一方的に子供を連れ去る行動は、刑事事件となり刑罰を受ける可能性があり注意が必要です。

また離婚前の調停や裁判による親権争いで不利な事実として取り扱われる可能性もあります。

子供の連れ去りへの対応方法は次のものがあります。

- 【離婚前】 子の引渡し調停(審判)

- 【離婚前】 子の監護者の指定調停(審判)

- 【離婚前】 審判前の保全処分

※ 1.または2.と同時に申立て、子の引渡しを求めます。 - 【離婚後】 子の引渡し調停(審判)

- 【離婚後】 親権者変更の指定調停(審判)

※ 親権者でない親が請求する場合 - 【離婚後】 審判前の保全処分

調停手続きは話し合いによる解決です。

相手が出席しない、話合いに応じない場合には調停は不成立となり終了します。

そのため、裁判官による判断を求める「子の引渡し審判」を申し立てるのが一般的です。

子の引渡しを命じる審判が確定したにも関わらず、相手が子供を引渡ししない場合には強制執行手続きをおこないます。

強制執行には、引渡しに応じないことで金銭負担を課してプレッシャーを与える「間接強制」、家庭裁判所の執行官が直接子供を連れ戻す「直接強制」の2つがあります。

強制執行でも子供を引き渡さない場合には「人身保護請求」があります。

これについて弁護士が代理人とされることとなっているため、くわしくは弁護士に相談されると良いでしょう。

6-5.婚姻費用

離婚前の別居中の生活費である婚姻費用を請求できます。

この生活費の中には、別居でともに生活する未成熟子の養育費も含まれていると考えられています。

別居を開始した配偶者に婚姻費用を支払うことにためらいがあるかもしれませんが、子供の生活への悪影響も出る可能性があり、また離婚するまでは扶養義務があるため支払いを拒否することは難しいでしょう。

6-6.子供の姓

離婚後に妻が旧姓に戻る場合、親権を獲得した母の姓に自然と変更されるわけではないので注意が必要です。

子が15歳以上の時は本人が、15歳未満の時は親権者である母が代理して、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」します。

裁判所の許可が出たのち、市区町村役場に届出をおこないます。

母が筆頭者である新戸籍に子が入籍することで、同じ姓となります。

7.まとめ

親権者を決めなければ離婚をすることはできません。

しかし、子供の親権や、養育費、面会交流などの親権問題は当事者間で揉めることが多いです。

古山綜合法律事務所は、家族・夫婦のトラブルである離婚問題解決のサポートをおこなっています。

必ず獲得できるわけではありませんが、父親の親権獲得の実績もあります。

初回無料法律相談では、① ご事情をお伺いし問題点の整理をおこない、②具体的な解決策をアドバイス、③ 不疑問や心配な点についてもご質問頂けます。

問題点を明らかにしたうえで、解決策を知ることで悩みや不安を軽くしていただけます。

メールや電話にて法律相談の予約受付中です。

ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、相手との代理交渉、裁判所の手続き代行(必要書類の収集・裁判書類の作成、代理出席)による適切な解決が期待できる点は、弁護士に依頼される大きなメリットです。

最後まであなたの味方となってサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。