離婚裁判の流れや費用、有利な進め方を解説

離婚

目次

- 1.離婚裁判とは

- 2.離婚裁判を提起するには

- 2-1.調離婚調停で解決できない場合

- 2-2.法定離婚事由があること

- 2-2-1.不貞行為がある

- 2-2-2.悪意で遺棄されたこと

- 2-2-3.生死が3年以上不明

- 2-2-4.強度の精神病で回復の見込みがない

- 2-2-5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

- 3.離婚裁判の流れ

- 3-1.訴えの提起

- 3-2.訴状の送達、第1回目の期日指定

- 3-3.答弁書の提出

- 3-4.第1回口頭弁論

- 3-5.第2回口頭弁論

- 3-6.和解勧告

- 3-7.当事者尋問・証人尋問

- 3-8.判決

- 3-9.離婚届提出

- 4.離婚訴訟による解決までの期間

- 5.離婚裁判にかかる費用

- 5-1.申立手数料

- 5-2.連絡用の郵便切手代(予納郵券)

- 5-3.実費

- 5-4.弁護士費用

- 5-4-1.弁護士に依頼される割合

- 5-4-2.弁護士依頼のメリット

- 6.離婚裁判に必要な書類

- 6-1.訴状

- 6-2.夫婦の戸籍謄本

- 6-3.年金分割のための情報通知書(年金分割の場合)

- 6-4.その他

- 7.離婚裁判のメリット・デメリット

- 7-1.離婚裁判のメリット

- 7-2.離婚裁判のデメリット

- 8.離婚裁判の有利な進め方

- 8-1.証拠の確保

- 8-2.弁護士に依頼

- 9.まとめ

1.離婚裁判とは

離婚裁判で 、離婚を求めること以外に、未成年の子の親権者や親子交流(面会交流)のほか、養育費や財産分与、年金分割、慰謝料といったお金の問題 について、裁判所の判断を求めることができる訴訟手続きです。

離婚をするための方法としては、手続きや費用・時間の負担が大きいため最も利用者が少ない手続きです。

2.離婚裁判を提起するには

どのような場合でも、自由に離婚裁判を起こすことができるわけではありません。

次の場合に、離婚裁判を起こすことができます。

2-1. 離婚調停で解決できない場合

原則として日本における裁判所の離婚手続きは、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが必要です(調停前置主義)。

離婚調停は、男女各1名の調停委員と裁判官で構成された調停委員会が、離婚に向けた当事者の話し合いをサポートする手続きです。

しかし、離婚の合意にいたらない、相手が裁判所に出頭しない場合には、調停不成立として手続きは終了します。

調停で解決できなかった時に初めて、裁判を起こすことができます。

2-2.法定離婚事由があること

離婚裁判で離婚が認められるには、法律で定められた離婚事由があることが必要です。

参照│民法 第770条(裁判上の離婚)

1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1号 配偶者に不貞な行為があったとき。

2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

なお、協議、調停では法定離婚事由がなくても、当事者が合意すれば協議離婚、調停離婚が成立します。

また、今回説明する離婚裁判でも、相手配偶者が「離婚することを争わず、認諾する」と陳述することで、直ちに離婚が成立し裁判手続きが終了することもあります。

これを認諾離婚とも言います。

但し、認諾離婚は「離婚する」ことだけを求める離婚裁判の場合のみで、財産分与や子の親権や養育費などについても請求している場合には手続きは終了しません。

以下、離婚裁判で必要とされる離婚理由についてそれぞれ詳しく解説します。

2-2-1.不貞行為がある

夫婦には貞操義務があり、配偶者以外との性交または性交類似行為をおこなうことは不法行為に当たります。

不貞行為により平穏な婚姻関係が破綻し、精神的苦痛を負った場合には慰謝料請求も可能です。

離婚裁判の中で請求する場合、離婚慰謝料として請求します。

不貞行為に限らず、離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は原則として認めてもらえません。

ほとんどの場合は認められませんが、特別な状況では可能性があります。

そのため、不貞行為を行った加害者側の配偶者からの離婚請求はなかなか認められないことになります。

不倫による離婚については、次のコラムでも詳しく解説しています。

また、不貞行為による離婚を求める場合には、不貞関係を立証できる証拠の確保が必要です。

どのような証拠が必要になるのか、どう集めれば良いのかについて、次のコラムで詳細に解説しています。

参照リンク│不貞行為の証拠について

2-2-2.悪意で遺棄されたこと

夫婦には、同居しお互いに協力し助け合う義務があります。

参照 │ 民法752条(夫婦の同居義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

しかし、正当な理由もなく一方的に別居を開始する、経済的柱である配偶者が婚姻費用(婚姻期間中の生活費)を支払わない、といった行為は悪意の遺棄にあたり、離婚事由の一つとなります。

2-2-3.生死が3年以上不明

配偶者の行方が知れず、連絡も途絶えて生死不明の状態にある場合には、離婚訴訟を提起することが可能です。

先ほど、原則として離婚調停を申立て、不成立となった時に初めて離婚訴訟を起こせると説明しました。

ただ、配偶者が3年以上行方不明の場合には、調停を申し立てても相手が出頭することはないため、例外としていきなり離婚裁判を起こすことができます。

また、家庭裁判所には失踪宣告制度があります。

生死不明が7年以上明らかでない場合の「普通失踪」と、戦争や震災などに遭い、その危難が去った後に生死が1年間明らかでない場合の「危難失踪」の2つがあります。

家庭裁判所に失踪宣告を申立て、その審判が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係が解消します。

2-2-4.強度の精神病で回復の見込みがない

統合失調症、躁鬱病などの強度の精神病があり、婚姻関係にある夫婦に求められる生計を助けるなどの扶助、協力の義務が果たせない状態にあることが必要です。

アルコール依存症や認知症などは強度の精神病とは言えないと考えられています。

ただ、強度の精神病があるだけでなく、離婚後に新たな保護者がいることや、生活費など経済面で困窮することがないかなどの事情を総合的に検討したうえで、裁判所は離婚を認めるか認めないかの判断をおこないます(下記、裁判例。)。

裁判例│最判昭和33年7月25日

民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。

なお、強度の精神病とは言えない場合でも、婚姻生活の破綻が認められる時には、次の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性はあります。

2-2-5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

ここまで解説した法定離婚事由以外の離婚理由です。

下記のようなものが「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる可能性があるケースです。

夫婦関係の事実上の破綻が認められ、修復不可能な状況にあるものです。

参照 「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるケース

- DV (ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力、子どもに虐待)

- モラハラ(モラルハラスメント、言動や態度による精神的虐待)

- 経済的虐待 (生活費を渡さない)

- 性格の不一致、価値観の不一致

- 配偶者親族とのトラブルや不和

- 配偶者の借金、ギャンブル、浪費癖

- 勤労意欲の欠如

- 家族を巻き込むような過剰な宗教活動

- セックスレス (性交渉の拒否、性の不一致、性行為の強要、性的異常、性交不能)

- 犯罪による長期の服役

- アルコール中毒、薬物依存

- 長期間の別居 (3年から5年程度)

- 配偶者の遷延性意識障害 (植物状態)

3.離婚裁判の流れ

離婚訴訟の流れについて解説します。

3-1.訴えの提起

基本的に調停が不成立後、例外として配偶者が生死不明の場合 、調停はいりません。

家庭裁判所に離婚訴訟の提起が可能です。

訴状に手数料分の収入印紙を貼ったうえで、連絡用の郵便切手、添付書類、主張の根拠となる証拠書類をつけて提出します。

提出方法は窓口に持参、郵送による方法でも可能です。

参照リンク

- 裁判所公式ウェブサイト「離婚」

離婚訴状の書式および記載例、訴えに必要な書類のダウンロードが可能です。

なお、必要書類のひとつに「調停不成立証明書」があります。

(離婚調停と同じ家庭裁判所に離婚訴訟を起こす場合には提出が不要であることが多いです。)

調停不成立等の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合、離婚調停申立ての際に裁判所に納めた手数料相当額を控除することができます。

例えば、離婚のみを求める場合、手数料として13,000円分の収入印紙を納めなければなりませんが、この金額から離婚調停で納めた手数料分を差し引くことができます。

離婚を求める事以外に、子の親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料なども合わせて請求することが可能です。

この場合、1つにつき1200円の収入印紙を追加して納める必要があります。

裁判所には「管轄」があります。

提出先は原則として「夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

例えば、夫(東京都中央区)と別居し実家のある(大阪市中央区)へ引っ越した場合、東京家庭裁判所または大阪家庭裁判所になります。

当事者にとって東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所では裁判に出廷する際の負担が違います。

離婚調停は相手方の住所地ですが、訴訟は自身の住所地の家庭裁判所に訴訟を提起できるため、双方が遠隔地になる場合には先行して訴訟提起する方が負担は少ないと言えます。

また、DV・モラハラ・子供への虐待があるような場合、相手配偶者に住所や勤務先を知られたくない場合には、裁判書面や書証(証拠書類)の該当部分を記載せず、マスキングするなどして提出することが可能です。

参照リンク

3-2.訴状の送達、第1回目の期日指定

裁判所による訴状などの書面の形式的な審査をおこない、第1回目の裁判を開く期日を指定します。

この際、裁判所から訴えを提起した原告に対して、期日調整の連絡が入ります。

訴状提出(訴状提起後)から、おおよそ1か月から2か月後に第1回目の期日指定されることが多いです。

初回期日が決定すると訴状一式と期日の呼出状を被告に対して送達します。

3-3.答弁書の提出

訴状を受け取った被告は、期日の約1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。

1回目の期日は、被告の都合を聞かずに決められるため、都合により裁判所へ出頭できないこともあります。

何もせずに1回目の期日を欠席すると、原告の主張を認める判決が出る可能性があります。

ただ、答弁書を提出しておくことで、1回目の期日には答弁書の内容を陳述したものとみなしてもらえます(擬制陳述)。

そのため、欠席判決の不利益を受けることを回避できます。

裁判所から届いた書面を放置せず、期限までに答弁書を提出しておくようにしましょう。

3-4.第1回口頭弁論

裁判は、一般の人も傍聴できる公開法廷で行われます。

初回の期日では、原告被告の双方が出席している場合には裁判官による訴状や答弁書の内容の確認と意見を聞いたうえで、次回の期日までの課題を出されます。

原告のみの出席している場合には、訴状の陳述と次回期日の調整をおこないます。

いずれの場合も、1回目の期日はすぐに終了します。

3-5.第2回口頭弁論

2回目以降の口頭弁論期日では、原告・被告が事前に提出した準備書面にもとづいて主張や反論をし、その証拠を提出します。

裁判官は、それに対して質問をしたり、次回期日までに準備することを命じたりします。

なお、口頭弁論ではなく非公開の「弁論準備手続」により裁判を進めていくことがあります。

弁論準備手続では、双方で争いになっている点や証拠の整理をおこなう手続きです。

参照リンク

2回目以降の期日は月1回程度のペースで開かれ、1時間以内で終わることが多いです。

また、離婚裁判の審理が1年以上続くケースも少なくありません。

離婚裁判の終了は、判決以外に、被告が離婚を認める陳述をしたとき(離婚のみを求める裁判の場合)、訴えの取下げがあります。

判決が確定するまで、原告はいつでも訴えの取下げができます。

ただ、すでに口頭弁論期日や弁論準備手続きが開かれている場合には、被告の同意が必要です。

3-6.和解勧告

原告・被告からの主張や証拠が出そろった時点で、裁判官から和解を勧められることがあります。

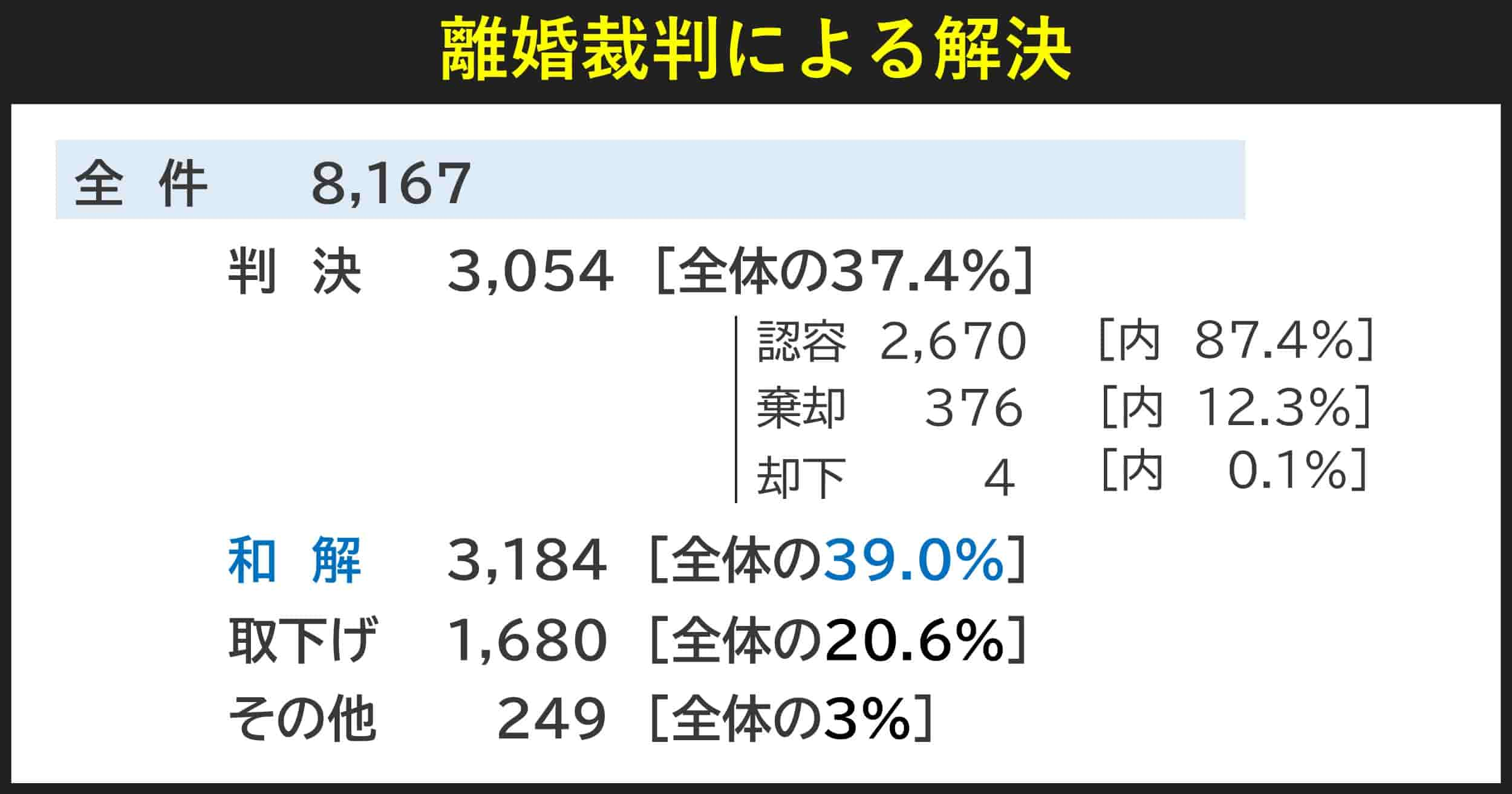

裁判と言うと判決をイメージしがちですが、和解により終結する割合は32%です (令和4年、下記参照リンク)。

参照リンク

- 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情

〇 終局区分と審理期間の関係

和解で終局した事件の割合(32.8%)

原告、被告が和解に応じるメリットは、① 完全敗訴のリスクが無くなる、② 裁判の長期化による時間・金銭的負担のリスクの軽減、② 相互に条件を譲歩するため判決よりも主張などを汲んだ内容で和解できる点です。

和解勧告は双方にメリットがあります。

完全勝訴はないものの、完全敗訴もありません。

お互いに離婚条件を譲ることが前提となるため、判決よりも柔軟な内容で和解をすることが可能です。

裁判上の和解(和解離婚)が成立すると、裁判所は和解内容を記載した「和解調書」を作成します。

この和解調書は判決と同じ効力があり、財産分与、養育費などの金銭に関する取り決めをしたにも関わらず、不払いがあった際には和解調書をもとに強制執行をおこなうことができます。

また、市区町村役所に和解調書謄本(または和解調書省略謄本) を提出することで離婚が成立します。

3-7.本人尋問(当事者尋問)・証人尋問

和解勧告を経て、主張や証拠も出そろったあたりで証拠調べが行われます。

証拠調べとして、書証の取調べ、原告被告の当事者尋問、証人尋問をおこないます。

尋問において期日前に自分の主張をまとめた陳述書を作成し提出することがあります。

3-8.判決

証拠調べをおこない、裁判所が原告の請求を認め、認めないかの確信が得られた時に、口頭弁論を集結して判決を言い渡します。

判決書は裁判所で受け取ることも、郵送で受け取ります。

判決書を受領してから2週間以内であれば、高等裁判所へ控訴が可能です。

原告、被告どちらも控訴せず2週間を経過すると判決は確定します。

3-9.離婚届提出

判決確定後、10日以内に原告は自身の本籍地または住所地の市区町村役所は離婚届を提出しなければなりません。

判決離婚の場合、判決書と確定証明書を添えて提出します。

確定証明書は、判決が確定したことを証明する書面で、裁判所で取得することができます。

なお、届出期間内に原告が離婚届を提出しない場合には、被告も届出をすることができます。

4.離婚訴訟による解決までの期間

被告が口頭弁論期日に出席し、判決までにかかった平均審理期間は令和3年において「19.1か月」というデータがあります(最高裁判所事務総局家庭局「人事訴訟事件の概況-令和3年1月~12月-」5 平均審理期間について「離婚のうち対席かつ判決」)。

年々、平均審理期間は長期化しています。

それもあるためか、判決前の和解(和解離婚)も約40%と多くなっています。

また、離婚裁判で判決離婚は約32%、和解約39%となっています。

判決の内容で見ると約87%が離婚を認める「認容判決」となっています。

最後まで争っても必ずしも離婚できるわけではないことも頭に置いておきましょう。

5.離婚裁判にかかる費用

離婚裁判でかかるお金は、大きく分けると離婚裁判の費用(裁判所に納める手数料など)と弁護士費用です。

5-1.申立手数料

裁判所により異なる為、申立て予定の家庭裁判所に電話をして確認します。

おおよその目安として、離婚のみを求める場合1万3000円前後です。

離婚に加えて、財産分与、年金分割、子の養育費の権利を要求する場合、それぞれにつき1200円の追加手数料がかかります。

約2万円をみておくと良いでしょう。

5-2.連絡用の郵便切手代(予納郵券)

連絡用の郵便切手を申立て時に納めます。

裁判所により異なる為、申立て予定の家庭裁判所に電話をして確認します。

切手の金額や枚数などの内訳は各家庭裁判所により異なります。

大阪家庭裁判所では5000円、東京家庭裁判所では6000円(令和5年3月現在)となっています。

約5000円前後を見ておくと良いでしょう。

5-3.実費

離婚裁判の提起の必要書類として戸籍謄本などの取得費用がかかります。

また、不動産鑑定をおこなう場合は鑑定費用が、 当事者以外を呼んでおこなう証人尋問を実施する場合には証人の旅費や日当がかかります。

5-4.弁護士費用

弁護士に依頼される場合の費用です。

多くの場合「着手金・報酬 金方式」をとっています。

依頼時に弁護士活動として支払う着手金、離婚成立など成功の割合によって解決時に発生する成功報酬 金です。

過去、統一の報酬規程(旧日本弁護士連合会報酬等基準、旧報酬規程)がありましたが今は撤廃され、各法律事務所が報酬を定めています。

ただ、多くの事務所は旧報酬規程を踏まえていて、着手金と報酬金それぞれ30万円から60万円の範囲内で定めており 、トータル80万円~120万円程度が相場と言えそうです。

当事務所でも、相場である金額で対応しています。

なお、判決時に、裁判費用の負担割合についても示されることになり、被告は負担割合に応じて原告に支払います。

ただ、弁護士費用は基本的に自己負担です。

5-4-1.弁護士に依頼される割合

離婚裁判における弁護士選任状況は100%に近い割合となっています(日本弁護士連合会「弁護士白書2020年版」 3 人事訴訟事件における弁護士選任状況)。

5-4-2.弁護士依頼のメリット

弁護士依頼のメリットは「負担軽減」「適切な対応」「適切な解決への期待」があります。

- [精神的負担の軽減] 相手配偶者との代理交渉(顔を合わせなくて良い)

- [事務負担の軽減] 裁判書類作成・手続き・裁判出席の代行

- [成果の獲得] 法的専門知識・ノウハウに基づく適切な解決が期待できる

日頃から交渉や裁判をおこなう経験豊富な弁護士に依頼することで、相手と直接話をすることがなくなり、裁判手続きの対応も任せることができ、新しい生活に向けた準備をおこなうことが可能です。

また解決まで伴走してもらうことができるため、不安な時にも相談でき、解決の選択肢の提案を受けることができるので安心です。

離婚裁判では当事者双方に代理人弁護士が就いている場合が多く、離婚裁判の期日外で代理人を通して、離婚等の合意に向けて交渉することがあります。

被告と離婚合意ができた場合、訴えの取下や和解により、 離婚裁判は終了します。

平均的な審理期間よりも早く離婚裁判を終わらせられる可能性があり、弁護士が就いているからこそ時間的、費用面での負担を軽減できることもあります。

第三者である弁護士が介入することで、夫婦間の交渉困難な状況下でも早期解決が期待できる点も大きなメリットと言えそうです。

6.離婚裁判に必要な書類

訴訟では主張内容を記した書面やその裏付けとなる証拠の提出を中心にした手続きです。

6-1.訴状

訴状には、次の内容を記載します。

- 当事者の情報

(住所、氏名) - 請求および申立ての趣旨

(離婚ならびに財産分与や子供についての権利) - 離婚原因等(離婚原因など請求の理由やこれまでの経緯等)

訴状は、裁判所用と相手方(被告)用の2部を作成し、裁判所へ提出します。

被告には、裁判所が期日呼出し状などとともに郵送します。

裁判所提出用を「正本」、被告提出用を「副本」と言うことがあります。

参照リンク

- 離婚訴訟事件の訴状 【裁判所ウェブサイト】

離婚訴訟事件の訴状について、書式のダウンロードと記入例を確認できます。

6-2.夫婦の戸籍謄本

離婚の訴えを起こした時に、夫婦関係にあることを裁判所が確認するために必要です。

戸籍謄本は本籍地のある市区町村役所で窓口、又は郵送で取得できます。

交付手数料は全国一律で1通450円です。

6-3.年金分割のための情報通知書(年金分割の場合)

離婚とあわせて年金分割を求める場合は、年金事務所等に年金分割のための情報通知書を請求して、原本を裁判所に提出します。

6-4.その他

日本では調停前置主義がとられているため、一部の場合を除き、調停が不成立で終了したことを証明しなければなりません。

そこで、調停不成立証明書を離婚調停をした家庭裁判所で取得しておきます。

なお、離婚調停と同じ家庭裁判所で裁判を提起する場合、提出が不要とされることもあります。予め裁判所に確認しておくと良いでしょう。

また養育費、財産分与などを求める場合には、収入の分かる源泉徴収票や、婚姻期間中の共有財産である預金通帳などの資料のコピーを 証拠書類として提出します。

申立手数料である収入印紙を訴状に貼付し、連絡用の予納郵券、添付書類、必要書類を添えて裁判所へ提出します。

7.離婚裁判のメリット・デメリット

離婚裁判の提起を考えている方に、離婚裁判のメリット、デメリットを今一度解説します。

7-1.離婚裁判のメリット

離婚裁判のメリットは主に次の4つです。

- 判決で離婚が認められれば裁判離婚できる

- 判決内容を守らない相手に強制執行できる

- 相手が手続きに応じなくても判断が受けられる

- 客観的な判断が受けられる

離婚裁判では、相手が裁判所へ出席しない場合でも、裁判官に判断を求めることができます。

裁判の中で認められた財産分与や養育費など金銭支払の約束を守らなければ、確定判決をもって強制執行が可能になるため、具体的に権利を実現できることが離婚裁判を利用する大きなメリットです。

7-2.離婚裁判のデメリット

離婚裁判のデメリットは次の5つです。

- 原則、公開の法廷 (一般人の傍聴が可能)

- 時間、費用の負担が大きい (平均審理期間1年超)

- 必ずしも離婚できるとは限らない

- 相手方と顔を会わせる (代理人弁護士を選任していない場合)

- 判決内容に当事者が拘束される (敗訴リスクなどがある)

主に裁判手続の利用による精神的ストレス、経済的な負担感の大きさがデメリットと言えます。

また原告の請求を認めない判決が下るリスクもあるため、離婚裁判における見通しについて、予め弁護士に相談されることをおすすめします。

8.離婚裁判の有利な進め方

離婚裁判を有利に進行するためのポイントについて解説します。

8-1.証拠の確保

離婚裁判では、ご自分の主張を裏付ける客観的に信用性の高い証拠を確保できるかが重要です。

不貞行為やDV・モラハラがある場合の動画、写真画像、音声録音や診断書、日記やメモ、手紙やメールなど様々なものが証拠となる場合があります。

8-2.弁護士に依頼

離婚の裁判事例、交渉のノウハウ、訴訟手続きにおける有効な主張と立証方法を知る弁護士に依頼することは、裁判を有利に進めていくうえで検討すべきポイントです。

手続きから相手との交渉まで全て任せることができ、適切な解決を期待できます。

9.まとめ

離婚裁判は調停や協議と異なり、主張や立証など専門的で負担感の大きい訴訟手続きです。

そのため、ほとんどのご夫婦は代理人弁護士を選任されています。

古山綜合法律事務所では、離婚・男女問題・不貞慰謝料請求といったご家族の問題に特に力を入れています。

離婚問題は、特に弁護士との相性も問題になることが多いです。

だからこそ、当事務所では初回離婚相談を無料でおこなっております。

弁護士、スタッフには守秘義務があり、問合せをしたことや相談内容が外部に漏れることはありません。

安心して、メール、電話などでお気軽にお問い合わせください。

平日夜間、休日相談にも事前予約にて、可能な限り対応させて頂きます。

ご事情、ご不安や悩みをしっかりお伺いし、養育費や慰謝料の試算、事例を交えながら具体的な解決策をご提案いたします。

ぜひ当事務所までご相談ください。