離婚と年金分割の完全ガイド

離婚

目次

-

- 1.年金分割の基礎知識と制度概要

- 1-1.年金分割とは:その意義と概念

- 1-2.年金分割の対象となる年金種類

- 1-2-1.厚生年金と国民年金の違い

- 1-2-1.「3号被保険者」について

- 1-3.合意分割と3号分割の選び方

- 1-3-1.専業主婦(夫)、共働き、パート勤務のケース別解説

- 2.年金分割の手続きと実践ガイド

- 2-1.年金分割の手続き方法

- 2-1-1.合意分割と3号分割の手続き流れと必要書類

- 2-1-2.分割された年金の受給開始時期

- 2-2.具体的計算例と分割後の年金受給額

- 2-2-1.年金額の計算方法と報酬改定の影響

- 2-2-2.再婚や死亡時の年金分割の取り扱い

- 3.年金分割の具体例、質問、注意点

- 3-1.離婚における年金分割に関するよくある質問

- 3-1-1.離婚における年金分割に関するよくある質問

- 3-1-2.離婚協議書と公正証書の役割

- 3-2.年金分割を拒否、受けられないケースと解決方法

- 3-2-1.拒否できるケースと対処法

- 3-2-2.受けられないケースとその理由

- 4.専門家のアドバイスとサポート

- 4-1.スムーズな年金分割を実現するポイント

- 4-2.専門家と相談窓口の利用方法

- 4-2-1.年金分割に関する相談窓口と弁護士のサポート

- 4-3.離婚と年金分割の無料相談

離婚と年金分割の完全ガイド

離婚は人生の大きな転機となりますが、その離婚手続きにおける財産分与の中でも特に注意が必要なのが年金分割です。

日本では、配偶者間で婚姻期間中に築き上げた共同の財産として年金も分割対象です。

特に長い結婚生活が終わり、老後を迎えた時に生活費の支えとなる年金支給額が増えることで、安定した暮らしを送るためにも年金受給権の問題が大きく関わってきます。

なお、年金分割は「年金」そのものを分けるのではなく、婚姻期間中に対応する厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の合計額を分割することです。

これにより婚姻期間中の貢献度に応じた財産分与の一つとして年金額を分割することができます。

年金分割について適切な知識を身につけることは非常に重要です。

このガイドでは、離婚時の年金分割についての基本的な理解を深め、様々な手続きの流れや必要書類、実際の計算例を詳しく解説します。

これにより、読者が正確な情報に基づいて離婚時に賢明な判断を下せるように支援します。

1.年金分割の基礎知識と制度概要

年金分割制度は、離婚した際に夫婦間で公平に年金を分け合うことを目的としています。

これは、経済的な公平性を保ち、老後の生活を安定させるために非常に重要です。

厚生年金のみが年金分割の対象となり、分割する際には合意分割と3号分割の二つの方法から、夫婦の状況に応じて最適な方法を選ぶ必要があります。

【年金分割の対象外】

- 国民年金

- 国民年金基金

- 確定給付企業年金

夫婦の一方が専業主婦(夫)である場合や、双方が共働きである場合など、さまざまなケースに応じた適切な選択が求められます。

「共済年金」の取り扱い

平成27年10月1日に被用者年金一元され、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び私立学校教職員共済の各共済年金制度は厚生年金制度に統一されました。

また統一前に共済年金制度に加入されていた方についても年金分割の対象となります。

1-1.年金分割とは:その意義と概念

年金分割とは、離婚により夫婦の収入や将来の保障が不均等になることを防ぐために設けられた制度です。

この制度の目的は、結婚生活中に築き上げた年金の権利を公平に分配し、双方の将来の生活保障を図ることにあります。

特に専業主婦(夫)や低収入の配偶者が離婚する際に感じる将来への不安を和らげることができます。

たとえば、共働き夫婦の場合、高収入の配偶者が納付した厚生年金を基に、低収入の配偶者にも一定の割合で年金が分割され、低収入の配偶者も将来的に安定した受給が見込めるようになります。

このように、年金分割制度は離婚後も双方に公平な生活の保障が得られるよう配慮されています。

1-2.年金分割の対象となる年金種類

年金分割制度の適用を受けるためには、分割対象となる年金の種類を把握することが必須です。

主な分割対象の年金には厚生年金保険、共済年金があります。

これらの年金は、離婚に際して個々の働き方や加入していた制度に基づき、どのように分割されるかを理解することが、離婚時の年金分割を円滑に進める鍵となります。

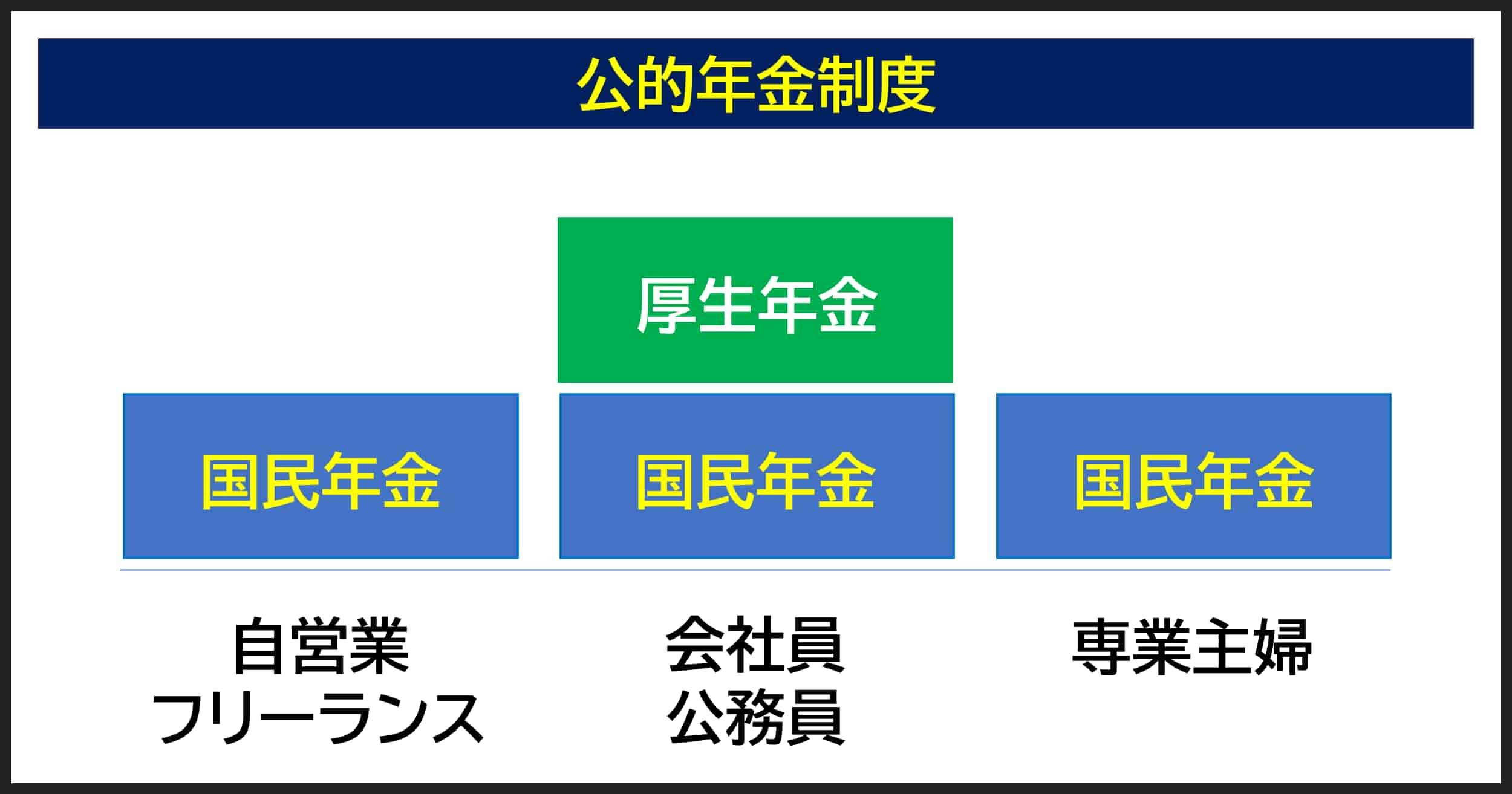

1-2-1.厚生年金と国民年金の違い

離婚した時の年金分割の対象は「厚生年金」のみが対象です。

ここで少し国民年金との違いについて解説しておきます。

厚生年金と国民年金は、それぞれ異なる年金制度であり、加入する人々の職業や生活状況によって分かれています。

主に会社員や公務員、つまり雇用される形態の労働者が国民年金に加入した上に、労働者と雇用主が折半して年金保険料を負担し厚生年金保険制度に加入しています。

よく会社員、公務員の年金が「二階建て」と言われるのは上図のように国民年金制度の上に厚生年金部分があるためです。

給料の一部から自動的に保険料を納めることで将来的に労働者が65歳以上になった時に年金を受給することができます。

一例として、会社に勤めるAさんは毎月の給与から厚生年金としての保険料が天引きされ、退職後にこれまでの納付額に基づいて厚生年金を受け取ります。

一方、国民年金は自営業者やフリーランス、パート勤務、無職者、専業主婦(夫)など、日本に住んでいる20歳以上の国民全員が加入する公的年金制度です。

会社員や公務員などは厚生年金保険や共済組合が代わりに国民年金に必要な負担をしているため、国民年金の保険料を直接納めることはありません。

フリーランスのBさんの場合、自ら国民年金への加入手続きを行い、毎月、指定された額の保険料を自分で納めることで、将来的に国民年金を受給する資格を得ます。

つまり、厚生年金と国民年金の主な違いは、加入する制度が雇用形態や生活スタイルに基づいている点であり、それぞれの制度によって支払う保険料や将来受け取れる年金額が違っています。

1-2-2.「3号被保険者」について

3号被保険者は、厚生年金に加入している配偶者(2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、特に専業主婦(専業主夫)といった、自身では収入源を持たず、社会保険に加入していない方々のことです。

主に、健康保険や公的年金などの保障を、配偶者経由で受けることができます。

例えば、夫が正社員として働き、会社の健康保険に加入している状況で、専業主婦である妻は夫の健康保険の被扶養者となり、夫を通じてその健康保険の給付を受けることができます。

これは、つまり、専業主婦や専業主夫が自己の労働によらずとも、配偶者が社会保険に加入していることにより、公的な保障を受けられることが可能になる制度です。

1-3.合意分割と3号分割の選び方

離婚を検討中の方にとって、共に築いた年金をどう分割するかは大きな懸念事項です。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類の方法があります。

選択する際は双方の年収や勤務形態、未来の見通しなど多様な要素を考慮する必要があります。

「合意分割制度」

離婚または事実婚の解消により、当事者双方(または一方)からの請求により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する方法です。

夫婦間での合意または裁判手続きにより年金分割の按分割合を決めたうえで、離婚した日の翌日から2年以内に請求する必要があります。

なお、合意分割制度が開始された平成19年4月1日以降の離婚した夫婦が対象となりますが、制度開始前の婚姻期間も分割対象になります。

按分割合(あんぶんわりあい)とは、簡単に言うと年金分割を受けることによって増額される側の「分割後の持ち分割合」を言います。

按分割合の上限は50%となっており、調停や審判では基本的に按分割合を50%で決められることが多いです。

合意分割では双方が話し合い、納得の上で年金を分割することができなければ、調停や審判により年金分割を求めることになります。

「3号分割制度」

一方、3号分割は特に専業主婦や主夫といった3号被保険者からの請求により、婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度です。

3号分割の対象は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の記録に限られます。

「婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれる場合」

合意分割の請求の際に、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれている時には、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされ、3号分割及び合意分割による標準報酬の分割がおこなわれます。

1-3-1.専業主婦(夫)、共働き、パート勤務のケース別解説

年金分割制度は、離婚時の財産分与の一環として、公的な年金の受給権を元夫婦間で分割する制度です。

結婚生活において、夫婦それぞれの働き方が異なることがあります。

各ケースで、どのような年金分割が考えられるのかを解説します。

「一方が専業主婦(主夫)のケース」

A) 3号分割のみ(3号分割対象期間のみ)

B) 3号分割+合意分割(平成20年4月1日より前の期間)

専業主婦(主夫)は基本的に3号分割を利用します。

ただ、平成20年4月1日より前から専業主婦(主夫)の場合、同期間は合意分割により年金分割をおこないます。

「夫婦共働きや一方がパート勤務の場合」

年金分割は離婚時における経済的公平性を確保するために重要な制度です。

夫婦共働きの場合、それぞれの収入や年金積立内容に応じた公正な分割が必要です。

また、正社員の妻がパート勤務の夫よりも収入が高く、厚生年金保険料の納付実績が多い場合、夫が妻に対して年金分割を請求することになります。

つまり、年金分割は妻から夫に対しておこなうものではなく、分割にあたって納付実績などを考慮する必要があります。

なお、扶養内でパートに出て家計を支えている主婦(主夫)の方も、配偶者の扶養に入っている場合には、3号分割による年金分割を請求します。

ただ、平成20年4月1日より前の期間については合意分割による年金分割となります。

離婚する際には、働き方に応じて年金分割の方法を慎重に選び、後の生活設計に影響を与えないよう配慮が必要となります。

これらのケース別の考慮事項を理解し、適切な方法で分割を請求することで離婚後も双方が公平に生活できるような年金分割を目指すことが大切です。

2.年金分割の手続きと実践ガイド

離婚時に年金分割をおこなうことで、将来の生活安定の助けになります。

手続きをスムーズに進めるには、対象となる年金の種類を把握し、分割方法を選ぶことが重要です。

まずは手続きの流れ、必要書類、実践のコツを理解しましょう。

2-1.年金分割の手続き方法

離婚時における年金分割の手続き方法について解説します。

まず分割対象の年金を特定し、必要書類の準備を始めることから手続きはスタートします。

2-1-1.合意分割と3号分割の手続き流れと必要書類

離婚において年金分割手続きを行う際、合意分割と3号分割の選択がありますが、それぞれで手続きの流れや必要書類が異なります。

「合意分割の流れ」

合意分割では、離婚時に双方が合意した分割割合を示す書類や各自の年金番号を含む書類を日本年金機構に提出することが求められます。

合意分割による年金分割の流れと必要書類

-

「年金分割のための情報通知書」を年金事務所で請求・受領

・ 情報通知書請求時の必要書類

☑ 年金分割のための情報提供請求書

☑ 基礎年金番号通知書または年金手帳、マイナンバーカード等

☑ 婚姻期間を証明する書類

戸籍謄本[全部事項証明書]または戸籍抄本[個人事項証明書]

※ 事実婚関係(内縁関係)の場合、住民票など

- 当事者間で按分割合を決定

- 公正証書等で合意書を作成

- 離婚届出の提出

- 合意分割の請求手続き(年金事務所)

・ 合意分割請求時の必要書類

☑ 標準報酬改定請求書

☑ 基礎年金番号通知書または年金手帳、マイナンバーカード等

☑ 婚姻期間を証明する書類

・ 戸籍謄本[全部事項証明書]または戸籍抄本[個人事項証明書]

※ 事実婚関係(内縁関係)の場合、住民票など

☑ 2人の生存を証明できる書類(請求日1か月以内の交付のもの)

・ 戸籍謄本[全部事項証明書]、戸籍抄本[個人事項証明書]または住民票

☑ 年金分割の割合に関する書類

話し合いで分割割合を決めた場合

・ 公正証書の謄本/抄録謄本

・ 公証人の認証を受けた私署証書

・ 年金分割の合意書

裁判所手続きにより割合を定めた場合

・ 審判書、判決書の謄本または抄本および確定証明書

・ 調停調書、和解調書の謄本または抄本

- 標準報酬改定通知書が日本年金機構から双方に届く

※ 共済加入期間がある場合、共済組合等からも通知が届きます。

当事者で合意できない場合、家庭裁判所の調停、審判、離婚訴訟における附帯処分の手続きにより解決をおこないます。

「3号分割の流れ」

3号分割は相手の合意が不要で、離婚後に必要書類を年金事務所に提出するだけです。

3号分割による年金分割の流れと必要書類

- 「年金分割のための情報通知書」を年金事務所で請求・受領

・ 情報通知書請求時の必要書類

☑ 年金分割のための情報提供請求書

☑ 基礎年金番号通知書または年金手帳、マイナンバーカード等

☑ 婚姻期間を証明する書類

戸籍謄本[全部事項証明書]または戸籍抄本[個人事項証明書]

※事実婚関係(内縁関係)の場合、住民票など

- 3号分割の請求手続き(年金事務所)

・ 3号分割請求時の必要書類

☑ 標準報酬改定請求書

☑ 基礎年金番号通知書または年金手帳、マイナンバーカード等

☑ 婚姻期間を証明する書類

・ 戸籍謄本[全部事項証明書]または戸籍抄本[個人事項証明書]

※ 事実婚関係(内縁関係)の場合、住民票など

☑ 相手方の生存を証明できる書類(請求日1か月以内の交付のもの)

・ 戸籍謄本[全部事項証明書]、戸籍抄本[個人事項証明書]または住民票

- 標準報酬改定通知書が日本年金機構から届く

こうした制度ごとに求められる書類や手続きの違いを正しく理解し、事前に準備を整えることが、スムーズな年金分割手続きへと繋がります。

2-1-2.分割された年金の受給開始時期

分割された年金の受給開始時期は、ご自身の年金受給開始時に受け取ることができます。

つまり年金分割を定めたからといって、すぐに年金を受け取れるわけではありません。

なお、厚生年金の場合、一般的には受給資格者が65歳に達した時に分割年金の受給が開始されますが、それよりも前に繰り上げて受給することもできます。

そのため、既に年金を受給している場合、年金分割を請求した月の翌月分から年金分割後の標準報酬を基礎として計算した老齢厚生年金を受給することができます。

2-2.具体的計算例と分割後の年金受給額

離婚による年金分割を検討する際、具体的な計算例とその結果変わる年金受給額について気になる方は多いと思います。

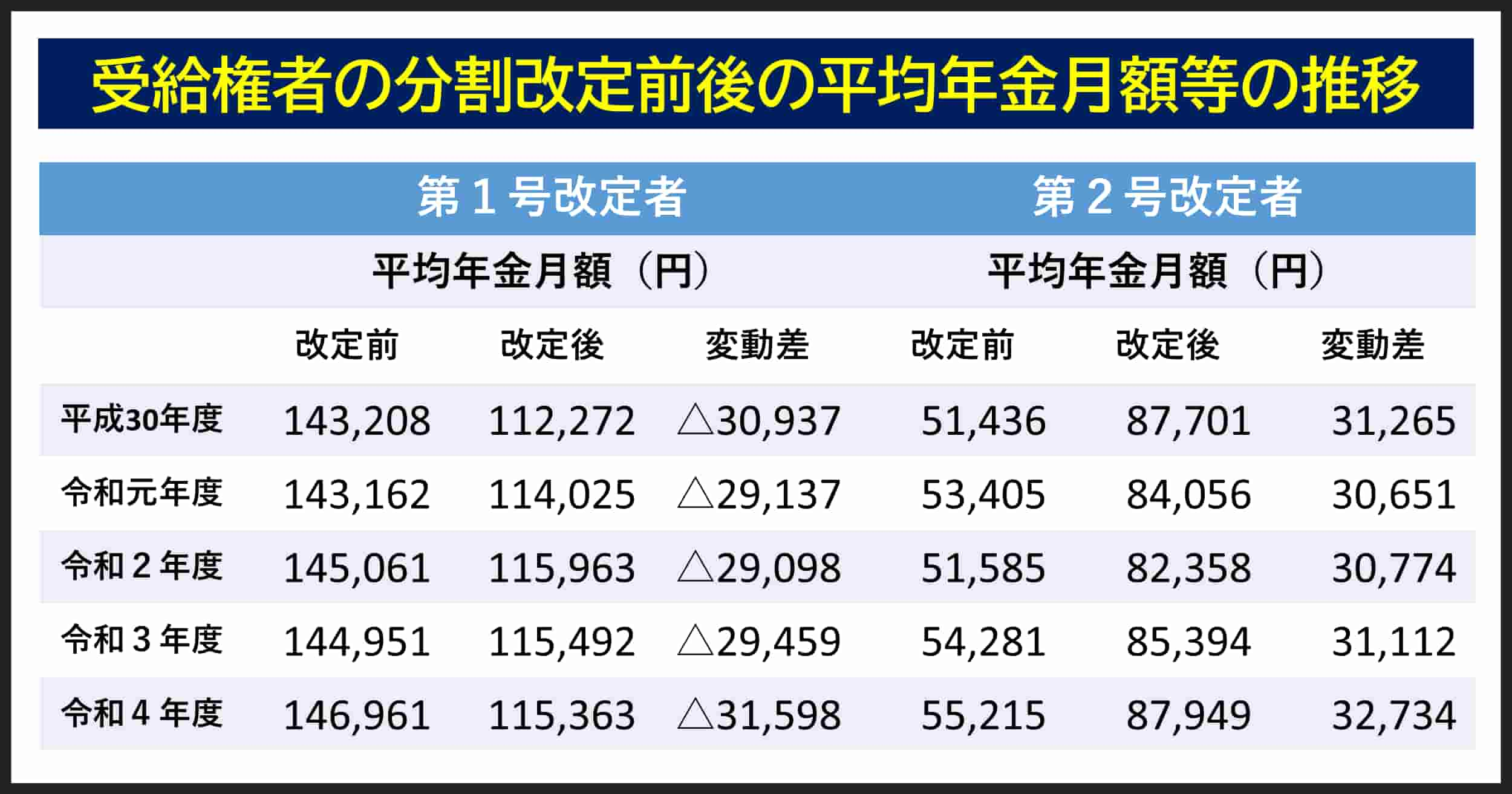

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」で公開されている最新の「令和4年度」(令和6年4月10日現在)を確認すると、年金分割を受けることで増額した平均年金月額(変動差)は約3万2千円です。

3号分割のみの場合の平均年金月額(変動差)は約7千円となっています。

そのため、年金分割で受給額が大幅に上がるわけでもなく、老後の暮らしが楽になるというわけではありません。

2-2-1.年金額の計算方法と報酬改定の影響

年金分割による基本的な計算方法は次の通りです。

- 夫・妻の対象期間標準報酬総額を計算、それらを足して合計額を算定

婚姻期間中の【標準報酬月額×再評価率×月数】+【標準賞与額×再評価率】 - 分割後の平均標準報酬額を計算

[再評価後の年収]×按分割合÷婚姻期間(月数) - 報酬比例年金額の計算

分割後の夫の標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数

計算式にある「再評価率」とは、賃金上昇率に応じて過去の標準報酬額を見直すことで現在価値に換算することです。

2-2-2.再婚や死亡時の年金分割の取り扱い

離婚後に年金分割を受けた元配偶者が再婚や死亡した場合でも、分割済みの年金納付分が戻ることはなく、分割した内容に影響はありません。

年金分割を受けた方が亡くなるまで、その権利は継続することになります。

3.年金分割の具体例、質問、注意点

年金分割は公平性を保つため不可欠ですが、手続きの実際にはよくある質問や注意すべき点が存在します。

3-1.離婚における年金分割に関するよくある質問

離婚の法律相談で、年金分割について受けることが多い質問を紹介します。

3-1-1.年金分割ができる期間の制限と遅れた場合の対処法

年金分割申請には、離婚日の翌日から2年以内という期限があります。

この期間を過ぎてしまうと、年金分割の権利を失います。

これを消滅時効と言いますが、一定期間権利が行使されない場合に権利を消滅させる制度です。

消滅時効の起算点、つまり期間計算のスタート時点は「離婚日の翌日」です。

離婚時に自動的に年金分割されるわけではありませんので、消滅時効にかかる前に手続きをおこなうようにしましょう。

3-1-2.離婚協議書と公正証書の役割

離婚方法で一番多いのは、話し合いによる協議離婚です。

その際、離婚後のトラブルを避けるために当事者間で合意した離婚することや離婚条件について書面(離婚協議書)にして取り交わすことが多いです。

なお、年金分割の合意を記載した離婚協議書をもって、年金事務所で分割手続きをおこなうことはできません。

合意分割の請求手続きには、年金分割の割合を明らかにするための書類として、公証役場で年金分割の公正証書を作成しておくか、当事者で作成した年金分割合意書を公証人の認証(私署証書の認証)を受けておくことが必要です。

「年金分割の合意書」の用意がない場合でも、年金事務所にひな形が用意されています。

このケースでは当事者が二人揃って年金事務所へ出向いて手続きをおこないます。

参照リンク

公証役場で手続きする際には「年金分割のための情報通知書」を提示する必要があります。

事前に入手し準備をしておきましょう。

なお、離婚協議書を公正証書として作成することにより、金銭支払いの取り決めが実行されない場合に法的手続きを容易にし、公証人が内容の妥当性を確認することで、法的な有効性を高めることができます。

たとえば、養育費の支払いが滞った場合、不払い時の強制執行認諾条項は記載された公正証書があれば裁判を経ずに強制執行が可能となり、結果として支払いを確保することができ、子どもの生活の保障につながります。

3-2.年金分割を拒否、受けられないケースと解決方法

相手が分割に同意しない場合や分割申請の期限を過ぎた場合などのケースでは年金分割自体が受けられないこともあります。

これらのケースに対処するには、専門家との相談が大切です。

3-2-1.拒否できるケースと対処法

年金分割は、原則として拒否することはできません。

ただ、次のような特定の場合には年金分割を拒否することが可能です。

- 自身より収入が高い配偶者からの年金分割請求

- 年金分割をしない合意をしていた場合

(配偶者が3号被保険者でないケース) - 年金分割の請求期限が過ぎている場合

(離婚日の翌日から2年を超えている場合)

3-2-2.受けられないケースとその理由

当事者間で年金分割の按分割合(分割割合)について話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の年金分割の割合を定める審判または調停による解決を求めることができます。

調停は、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が関与しながら、年金分割の按分割合について合意できるよう話し合いを進めていきます。

調停でも話し合いがまとまらない時には、調停は不成立で終了し、自動的に審判手続きに移行します。

審判手続きでは、裁判官が提出された資料や当事者から聞いた事情などを踏まえて判断(審判)をします。

なお、調停が成立、審判があっただけでは年金分割はされません。

別途、年金事務所に請求手続きが必要です。

4.専門家のアドバイスとサポート

離婚と年金分割において専門家の助言を求めることは、複雑な手続きを円滑に進めるために重要です。

正確な専門知識をもつ専門家に相談することで、不明点を解消し、最適な分割方法を選択できます。

年金分割に関する法的手続きや合意内容が将来の受給額に大きく影響するため、客観的かつ専門的な視点からのアドバイスを事前に受けておくことが大切です。

4-1.スムーズな年金分割を実現するポイント

年金分割の手続きは複雑で、多くの書類の提出が必要となることが多いため、準備を怠ると手続きに支障を来すことがあります。

また、年金分割には法律や規定に関する細かい知識が求められ、適切な手続きを進めるためには専門的な知識が必要になります。

そのため、情報を早期に収集し、効率的に手続きを進めてスムーズな年金分割を実現するには、早期からの情報収集と計画的な準備が欠かせません。

例えば、離婚を考え始めた段階で、年金機構のウェブサイトを参照する、弁護士などの専門家に相談しアドバイスをもらうことで、手続きにおけるミスを防ぎつつ、問題をクリアしながら、年金分割に必要な情報や書類を収集し整理しておくといった行動が効果的です。

具体的には、離婚協議の初期段階で弁護士に相談し、年金分割に関する合意形成や、手続き上の注意点についてアドバイスを受けるのが良いでしょう。

また、手続き中に疑問が生じた場合は、年金機構や自治体が提供する無料の相談窓口を利用することで、迅速かつ的確なサポートを受けることが可能です。

専門家のサポートを得ることで、スムーズな年金分割の実現につながります。

4-2.専門家と相談窓口の利用方法

離婚と年金分割に向き合う際、専門家や相談窓口の支援があると安心です。

4-2-1.年金分割に関する相談窓口と弁護士のサポート

年金分割に関する不安や疑問を解消するために、年金事務所の相談窓口や弁護士のサポートを活用することが重要です。

年金分割の手続きには法律的な知識が必要であり、個々の状況に応じた適切なアドバイスが受けられる専門家の存在は不可欠です。

これにより、不必要な離婚トラブルの回避や適切な権利の確保が可能になります。

例えば、年金分割の手続きを進める際に必要な書類の種類や提出方法、分割後の年金受給額の詳細など、具体的な内容に関して年金事務所の相談窓口や弁護士を通して正確な情報を入手することができます。

年金分割の仕組みについて正しく理解を深めることで自身の疑問をクリアにでき、プロセスをスムーズに進めることができます。

適切な結果を得るためには、相談窓口や弁護士の専門的なサポートをうまく活用しましょう。

4-3.離婚と年金分割の無料相談

古山綜合法律事務所でも離婚手続きと年金分割の問題と合わせて法律相談が可能です。

離婚にあたって、相手方との代理交渉、手続き代行、書面作成を任せて頂けるので、精神的な負担、手続きの負担を減らすことが可能です。

離婚問題、不貞慰謝料請求・男女問題は、初回相談は無料です。

お気軽にご相談ください。

弁護士がご事情やご希望をお伺いし、解決までの見通し、具体的な解決策をお伝えさせていただきます。

なお、弁護士・事務所スタッフには守秘義務がありますので、お問い合わせや相談内容について外部に漏れることもありません。

安心してお問い合わせください。