離婚時に面会交流で決めておくべき条件とルール

離婚

目次

1.面会交流とは

面会交流とは、子供の身の回りの世話(監護)や養育をしていない親が、離れて暮らす18歳未満の未成年である子どもと直接面会などの方法により親子の交流をおこなうことです。

面会交流は子供の健全な心の成長にかかわる重要な機会であり、子どもにとっての権利とされています(民法766条)

子供と一緒に暮らす親を「監護親(かんごしん)」または「監護権者」と言います。

他方を「非監護親(ひかんごしん)」または「非監護権者」と言います。

非監護親との面会交流は、子供が親の愛情を確認できる健全に成長するための大切な機会であり、法律上も子供の利益(福祉)を最優先に考えて実施されるべきものと考えられています。

面会交流の方法や回数などについて明確なルールはありません。

一般的には両親が話し合い、未成年の子供の意見を考慮して取り決めをおこないます。

しかし、話し合いが当事者間でまとまらない、話し合いができない場合には家庭裁判所の調停や審判の申立をおこない、面会交流の取り決めを求めることができます。

面会交流は、離婚後だけでなく、離婚前の別居中にも請求が可能です。

また、面会交流について取り決めしたものの、その後の事情変更により条件を決め直したい場合にも利用できます。

1-1.面会交流を決めるタイミング

離婚時に面会交流について決めた夫婦は約7割です(法務省 令和3年「協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書」)。

取り決めをした後に面会交流が「定期的にあった」「不定期だがあった」とするケースが約6割(59.7%)でした。

こうした統計から「約半数以上の夫婦」において、面会交流の取り決め、面会交流の実施がなされていると見て良さそうです。

参照リンク

次に、取り交わしされることの多い面会交流の条件について解説します。

2.面会交流の決めておくべき条件

面会交流の条件の取り決めでは次の条件について、夫婦で話し合い決めておくと良いでしょう。

なお、面会交流の方法を具体的に決めておくことにはメリット、デメリットがあります。

メリットは、面会交流を拒否された場合に権利侵害を指摘しやすくなり、慰謝料を請求したり、調停や審判で決まった場合は間接強制(金銭による制裁)するなどの対抗策を取りやすくなります。

デメリットは、決められた内容が少しでも守られないことで、父母間で感情的な対立を招く原因となりかねない点です。

面会交流の取り決めは、子供の成育環境の変化にともなって変更が必要になることがあります。

そのため、面会交流が変更になった場合の対応なども考慮しながら双方で話合い、決めておくと良いでしょう。

2-1.面会交流の実施方法

面会交流の実施方法について、①交流方法、②直接面会時の場所、③直接面会の際の子の受け渡し方法、④面会交流の費用負担などについて決めておくことがあります。

面会交流の実施方法は、子どもと直接会う以外に次の方法があります。

- ビデオ通話

- 手紙、写真

- 電子メール

- SNS(LINE、各種SNSのDMなど)

また、学校行事等への参加、誕生日のプレゼントの受け渡し、宿泊付きの面会交流、祖父母との面会までを許すかどうかを確認しておくこともあります。

なお、直接面会などの場合には、各回の面会交流の時間の長さ(例「10時~17時まで」「子どもの負担とならないよう5時間程度」など)を決めておくと良いでしょう。

非監護親からすれば、会いたい、子どものためにしてあげたい、という想いもあるかと思いますが、離婚により生活環境が変わる子どもの負担に配慮することも忘れないようにしましょう。

2-2.面会交流の場所

直接子供と面会交流をする場合、その面会場所について決めておきます。

喫茶店(カフェ)、レストラン、遊園地(テーマパーク、観光地など)、公園、ショッピングモール、非監護親の自宅など

婚後、父母の居住地が遠隔地となる場合、直接面会が困難になることがあります。

こうした場合、面会交流実施のための費用負担、子供の負担などが問題になります。

父母間でよく話をして、子供にとって一番良い方法は何かを考えて、お互いに譲歩しながら決めると良いでしょう。

2-3.第三者支援機関の利用

離婚後に父母同士が顔を会わせたくない、関与したくない場合には、面会当日の子供の受け渡し、付添、連絡の調整などのやり取りについて第三者の支援機関のサポートを受けることも可能です。

参考│面会交流の第三者支援機関の費用相場

同伴し支援をされる方の交通費や面会交流で有料施設を利用する場合の利用料、急なキャンセルには別途料金がかかります。

- 付き添い型 10,000円~数万円/回

- 受け渡し型 10,000~30,000円/回

- 連絡調整型 数千円~5,000円/回

自治体が外部専門機関に委託している場合、利用時の費用の援助などが受けられることもあります。

なお、支援機関とはいえサポートに限界はあります。

月あたりの利用回数に上限がある、支援期間に制限がある、子の連れ去りや暴力などのリスクを完全に排除できない、といった点が挙げられます。

また、利用の前提条件として、面会交流の合意内容を記載した書面提出が求められることがあります。

離婚調停など裁判所手続きの中で第三者支援機関の利用について取り決めておくこともできます。

参照リンク

- 公益社団法人家庭問題情報センター 「FPIC(エフピック)」

元家庭裁判所調査官などにより設立され、全国各地に相談室が設置されており信頼性の高い公益法人です。

父母間で信頼関係が破綻し不安があるものの、子どもが面会交流を希望するような場合にも、このような第三者支援機関の利用を検討しても良いかもしれません。

2-4.面会交流の頻度

直接会って面会交流する場合の頻度で一番多い取決めは月1回程度です(前掲 法務省「令和2年度 協議離婚に関する実態調査」)。

参照│法務省「令和2年度 協議離婚に関する実態調査」

「面会交流の取決めについて合意した頻度と実際の頻度」について、各面会交流方法で一番多いものについてまとめると次の通りです。

| 面会交流方法 | 合意した頻度 | 実際の頻度 |

|---|---|---|

| 直接会って交流 | 月1回程度(35.7%) | 月1回程度(27.0%) |

| 宿泊付きで交流 | 月1回程度(16%) | 月1回程度(16%) |

| 電話やビデオ通話等 | 月1回程度(15.1%) | 月1回程度(17.1%) |

| メールやSNS等 | 月1回程度(14.4%) | 月1回程度(17.2%) |

| 写真や子に関する 情報提供 |

月1回程度(15.5%) | 月1回程度(16%) |

実際には、父母の話し合いで決めます。

なお、離婚後の事情・状況の変化により、一度決めた面会交流の条件変更を求めることは可能です。

- 転居、父母の再婚などで遠隔地に転居した

- 15歳になり子供自身が面会を拒否している

- 成育過程での環境変化により、従前の条件通りの実施に子供の負担が大きい

話し合いによる条件変更が難しい場合、「子の監護に関する処分(面会交流)調停事件」を申し立てます。

離婚後だけでなく、別居中でも利用が可能です。

2-5.費用負担

直接交流する場合の交通費や支援機関の利用料、ビデオ通話や電話による場合の通信費などについて負担をどのようにするのか決めておきます。

3.面会交流の決め方

面会交流の条件の取り決めを、どのように進めるかについて解説します。

3-1.話し合い

通常は父母間での話し合いにより、面会交流をおこなうかどうかや、おこなう場合には面会交流の実施方法について条件を詰めていきます。

離婚に向けて父母間で冷静な話し合いができて、未成年の子供が10歳を超えるような場合には、当事者となるお子さんの気持ちや希望を聞いたうえで、話し合いを進めていくと良いでしょう。

夫婦間で感情面での対立が激しく話し合い自体が難しい、あるいは話し合いが決裂し結論が出ない場合には、裁判所関与のもとで、面会交流について判断を受けることを検討します。

具体的には、家庭裁判所の調停・審判といった手続きによる解決を検討することになります。

裁判所の手続きにおいても、ある程度の年齢を迎えるお子様の希望が重視、尊重されます。

そのため、無駄な争いを避けるためにも、話合いの段階から親である自分たちの希望だけでなく、最優先するべきお子様の声に耳を傾けながら、柔軟な姿勢で話し合いをおこなうようにしましょう。

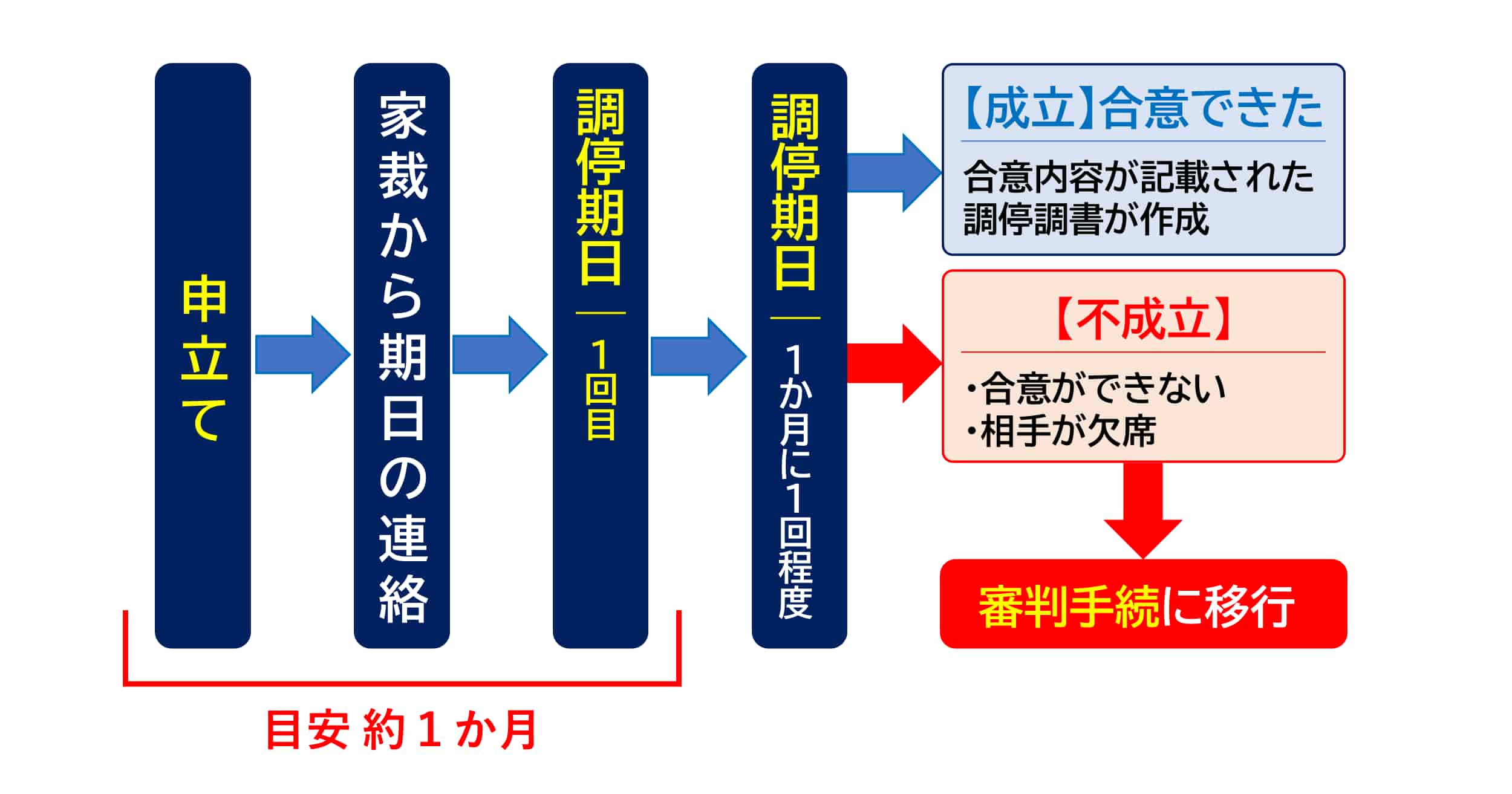

3-2.面会交流調停(再調停)

参照 面会交流調停の流れ

家庭裁判所に対して面会交流の調停(子の監護に関する処分(面会交流)調停事件)を申し立てます。

これは、離婚前の別居中、離婚後のいずれの場合でも利用可能です。

なお、面会交流調停で取り決めした約束が守られない場合の再調停も可能です。

調停、審判では申立書の書式は同じです。

書式は裁判所の公式ホームページなどから入手することができます。(参照リンク)

- 家事調停・審判申立書(子の監護に関する処分(面会交流))

※ 裁判所提出分と相手方送付分(コピー) - 事情説明書

- 送達場所の届出書

- 進行連絡メモ

- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 原則として,発行日から3か月以内のもの)

- 収入印紙 未成年者1人につき1200円分

- 郵便切手 ※裁判所により異なります。

男女各1名ずつの調停委員、裁判官で構成される調停委員会が当事者双方から事情や意見などの話を聞きながら、面会交流を実施するかどうかについて話し合いを進めます。

面会交流をおこなう場合、面会交流の回数、日時、場所、実施方法などについて調整します。

基本的に、子供の福祉を目的として、子供自身の意向を大切にしながら、その年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズムなどの心身の状態、生活環境等をふまえて取り決めをおこないます。

調停の話し合いの中で、調停委員会が必要と判断した場合、家庭裁判所調査官による子供への気持ちや意向を確認がおこなわれます。

家庭裁判所調査官は法律知識だけでなく、心理学や社会学、教育学、社会福祉学といった行動科学などの知識や技法をもつ専門家であり、その報告は非常に重視されています。

15歳以上の子ども場合、面会交流について陳述(意見)は必ず聞かなければならない、と法律上規定されています。その陳述内容は面会交流の可否の判断において尊重されます。

なお、調停や審判の中で、家庭裁判所調査官の立会いのもと、子供の態度や親子関係の把握するために家庭裁判所内の児童室などの部屋を利用して面会交流をおこない、その様子を観察することがあります。

これを「試行的面会交流」と言います。

3-3.面会交流審判

調停に相手が出席しない、あるいは話し合いがまとまらず不成立で終わると、自動的に審判手続きへ移行します。

審判は、裁判に近い手続きです。

裁判官が当事者の主張や立証内容など一切の事情を考慮して、「審判」という形で面会交流について判断します。

裁判所の決定である審判内容に対して納得がいかない場合、2週間以内であれば不服申し立てが可能です。

これを即時抗告と言います。

即時抗告があると、高等裁判所で再審理をおこないます。

その後、即時抗告を棄却するか、高等裁判所みずから判断をおこないます。

- 抗告棄却決定

(即時抗告の棄却により、家庭裁判所の審判内容が確定) - 審判に代わる裁判

(家庭裁判所の審判を取消し、新たな判断をする決定をおこなう)

なお、話合いを基本とする調停ではなく、最初から審判を申立てることもできます。

4.面会交流の拒否

離婚前、離婚後に取り決めをした面会交流は、子の福祉に反する事情がない限り実施されるべきです。

面会交流拒否のケースにおいて、当事者双方においてどのようなリスクや対処法があるのかを解説します。

4-1.面会交流が拒否された場合(非監護親の方)

正当な理由もなく取決めをした面会交流を拒否された場合、面会交流の実現に向けた行動として次の対応策があります。

- 間接強制(金銭による制裁で面会交流実施を促す)

- 履行勧告(調停・審判で決めていた場合)

- 親権変更

4-1-1.間接強制

調停や審判で取り決めた面会交流の内容が守られない場合に利用できる強制執行手続きです。

面会交流調停や審判をおこなった家庭裁判所に申立てます。

子と一緒に暮らす監護親に対して、「面会に応じないとき、1回あたり5万円を支払え」」などのように制裁金を課すことで、心理的・経済的な負担を課すことで面会交流をうながします(子供を無理やり連れ出すなど強制的・直接的な方法により面会交流を実施することはできません。)。

面会交流の制裁金は10万円以下であることが多いですが、医師など富裕層は高額になることもあります。

なお、父が15歳以上の子どもとの面会交流の義務を履行しなかった母に対して間接強制を求めた裁判例で、子どもが父との面会交流を拒否している場合において強制執行は履行不能であるとして、間接強制の申立てを却下したものがあります。(判例タイムズ1447号102頁)

くり返しになりますが、子どもが10歳以上の場合には、その意向が尊重されるため間接強制するべきか検討が必要です。

また、離婚公正証書を作成した際に強制執行認諾の取り交わしをすることがあります。

これはあくまで養育費や財産分与、慰謝料などの「金銭の支払い」が滞った時に、裁判不要でいきなり強制執行手続きができるのみで、面会交流の不実施に対しては別途手続きが必要になります。

金銭による制裁と言う点では、面会交流が実施されないことに対する権利侵害を理由にして損害賠償請求をおこなえる可能性があります。

ただ、子供と一緒に暮らす監護親を経済的に追い込むことで、生活を困窮させることになっては意味がありません。

面会交流をうながすもう一つの方法に、履行勧告制度があります。

4-1-2.履行勧告

家庭裁判所の履行勧告は、調停や審判で決めた養育費等の金銭の支払いや面会交流の義務を守らない人に対して、裁判所が取り決めを守るように説得や、勧告をする手続きです。

口頭で申出することもできるとされていますが、裁判所ウェブサイトに申出書のひな形があり、書面で申出することが多いです。

無料で気軽に利用できる制度である反面、金銭の支払い、面会交流の義務を強制させることはできません。

4-1-3.親権変更

義務を強制させたい場合は、間接強制の方法を取ることになりますが、親権者変更をもとめる調停、審判の申し立てをする選択肢もあります。

ただ、面会交流を拒否し続ける監護親は親権者にふさわしくないとすることだけをもって、親権者変更はかなり困難で、親権者獲得にあたっては「子どもの利益」を最優先に判断することになります。

親権獲得にあたって、次の関連記事で詳しく解説しています。

参考記事

4-2.面会交流を拒否したい場合(監護親の方)

面会交流の拒否をすることで、①損害賠償請求、②面会交流調停申立てを受ける、③親権者変更調停を申し立てられる、④間接強制を受けるリスクがあります。

面会交流を拒否する正当な理由がある場合には、こちらから面会交流調停を申し立て、面会交流について話し合いをすることも一つの方法です。

なお、面会交流正当な理由となりえない理由は次の通りです。

- 監護親の再婚

再婚相手との新しい家庭環境に馴染むために面会拒否をすることは難しいです。 - 非監護親からの養育費の不払い

養育費と面会交流は別々に考えられるべきもので、不払いを理由に交流を拒否できません。

上記の加えて、別居や離婚原因となった相手の不倫・浮気などによる不貞行為は面会拒絶の理由にはなりません。

あくまで、夫婦関係の問題は、親子の権利関係とは無関係のものです。

また、面会交流の約束が守られなかったばかりに、非監護親からの養育費の支払いが途切れてしまうケースもあります。

養育費も子供にとっての権利であり、本来面会交流と交換条件とするべきものではありません。

しかし、かたくなに面会交流を拒否することで、養育費が受けられなくなるリスクもあるため、十分に注意して対応するようにしましょう。

5.まとめ

感情の対立のある離婚において、子どもに関する取り決めは大きな問題のひとつです。

冷静になれない当事者同士で離婚や離婚条件について話合いがまとまらないことは多くあります。

こうした場合、第三者として弁護士を間に立てることで、代理交渉を任せられ精神的な負担を減らし、あなたにとって適切でスムーズな解決ができる可能性があります。

古山綜合法律事務所では、夫婦・男女間の離婚問題・不倫問題(不貞慰謝料トラブル)について注力しています。

離婚協議、離婚調停、離婚裁判、離婚後のいずれの段階においても法律相談は可能です。

初回無料相談を実施しております。

面会交流にお悩みの方はご予約のうえ当事務所までご相談ください。

初回相談時には、不安解消をご実感いただけるよう、丁寧にご事情やご希望をうかがい、具体的な解決策についてアドバイスさせていただきます。

また、ご不安や疑問点についてのご質問にも回答いたします。

代理交渉や代理手続き以外にも、継続的な相談によるサポートプランもご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

当事務所では「父親」の親権獲得の実績があります。

必ず父親が親権を獲得する方法があるわけではありません。

父親の親権獲得を左右するのは各家庭のご事情(親族の協力による養育環境があるなど)や、夫婦・親子関係(妻によるDVや虐待、ネグレクトがあることなど)によります。

ただ、ご依頼いただければ、新しく生活を再スタートするための最大限のサポートをさせて頂きます。